내가 나 자신을 모를 때가 너무 많다. 때론 내 속에 깃든 잠재 능력과 기억력에 놀라기도 하는 등 사람이 사람 자신을 얼마나 알까. 과거엔 그 누군가의 생일 등 행사가 있을 때면 ‘축필(祝筆) 합작도(合作圖)’를 많이 그렸다. 내 마음도 잘 모를진대, 타인과 어울려 한 공간에서 그림을 그리는 일은 생각처럼 만만한 작업이 아니다. '합작도'란 글과 그림을 나누어 그린 대형 작품을 말하는 한편 서화가들의 친목 관계를 잘 알 수 있게 만든다.

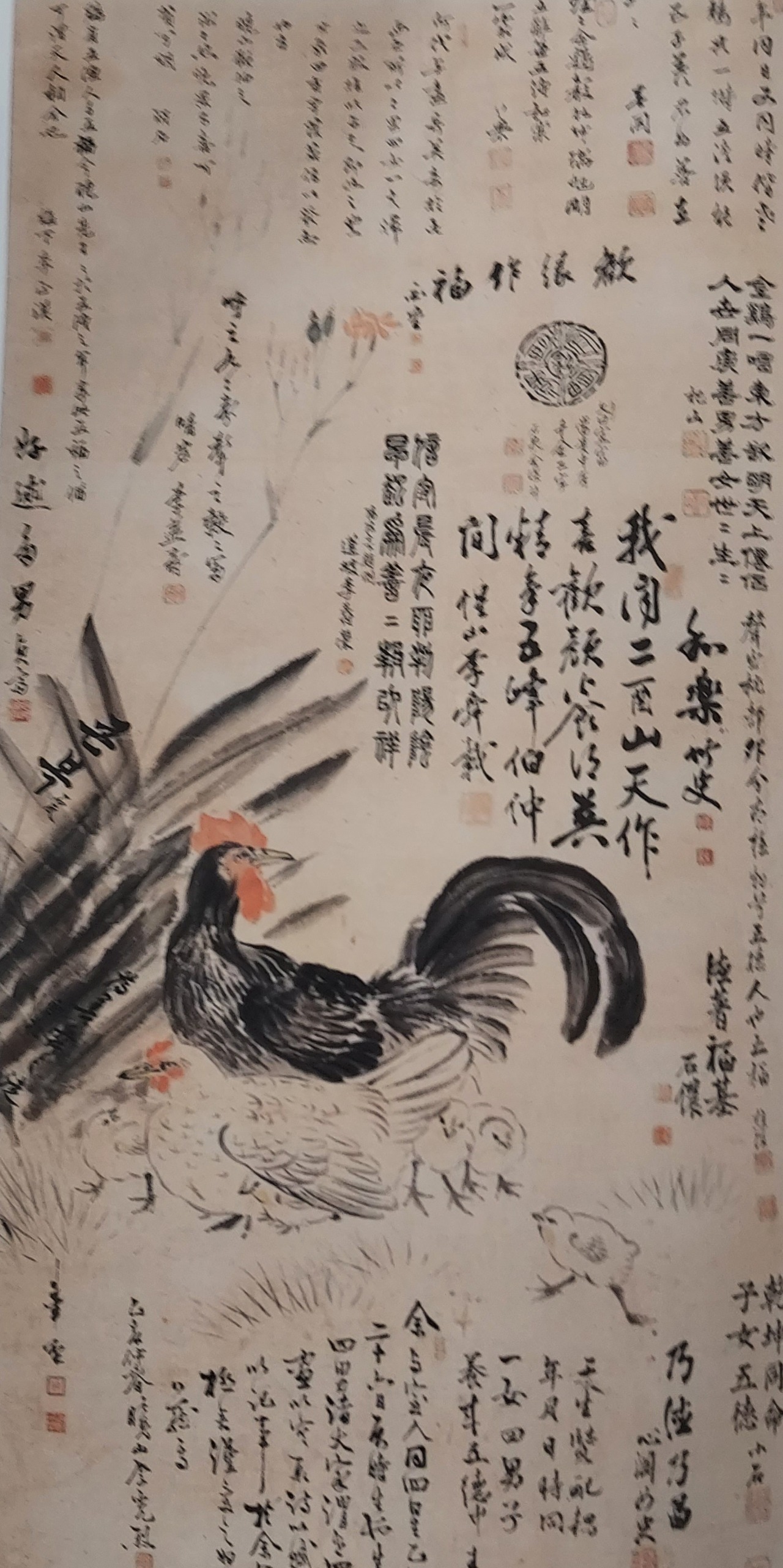

국립전주박물관은 10월 29일까지 ‘아주 특별한 순간 - 그림으로 남기다’전을 갖는다. 이 가운데 1935년 효산 이광렬(1885~1966)을 위해 그린 '축필(祝筆) 합작도(合作圖)'는 맛좋은 뷔페 차림 같다. 어찌보면 각각의 개성이 더 더욱 돋보이지만 행복한 가정의 힘찬 내일을 두 손 모아 기원했음이 잘 드러난다. 정성스러운 붓놀림과 환타스틱한 속정이 더 더욱 도드라진다. 자신의 촌심을 태워 하나의 공동작업으로 빛을 보는 것은 요즘의 세태와 사뭇 다른 느낌이 든다. 이백(李白)이 '춘야원도리원서'에서 노래한 바와 같이 무릇 천지는 만물의 여관이요, 세월은 영원한 나그네인가. '여러 아우들은 재기(才器)가 준수(俊秀)하여 모두가 '사혜련(謝惠連)'이지만 내노래 부르니 홀로 '강락(사령운: 謝靈運)'에게 부끄러워진다'는 심정으로 모두가 일필휘지를 했으리라. 화초가 피어난 마당에 한 쌍의 닭과 다섯 마리의 병아리들이 여유로운 한 때를 보내는 모습과 이광렬 자신을 포함한 정석모, 유익환, 김형찬, 이정한, 최병철, 김희순, 이순재, 이응노, 최규상, 이석한 등 21명의 글이 씌어 있다. 그림에 쓴 이광렬의 글에 의하면 그림의 내용과 작화 동기는 다음과 같다.‘나와 아내는 사성(四星)이 같으니 을유乙酉(1885년 7월 26일 진시에 태어났다. 딸 하나, 아들 넷을 두었는데 여러 사람이 세상에 드문 일이라고 한다. 그림으로 형태를 묘사하고, 시로써 뜻을 기록하고, 글로써 일을 기록했으니 내겐 아주 영광스러운 일이다. 삼가 받아서 보물로 간직한다. 을해 乙亥(1935) 2월에 효산 이광렬’

그림의 한 쌍의 닭은 효산 내외를, 다섯 마리의 병아리는 그의 다섯 자녀들을 표현했다. 이광렬은 1885년 음력 7월 26일 전주부 교동에서 전주이씨 양도공의 14대손인 좌승지 우송(友松) 동식(東植)의 외아들로 태어났다. 열여덟이 되는 해(1903년)에 이서면 김해 김씨 가문 진기의 딸 성우(成宇)와 혼인했다. 이광렬과 김성우는 1885년 을유년 같은 날 같은 시에 태어났을 뿐 아니라 부부의 연까지 맺었으니 보통 인연을 넘어 진정한 천생연분이라 해도 좋을 터이다.

이 부부는 슬하에 딸 하나(녹봉)와 아들 넷(순봉, 영균, 주봉, 기봉)을 두었다. 한날 한시에 태어난 사람끼리 부부의 연을 맺는 것도 드문 일인데 아들 딸을 다섯이나 두었으니 당시로서는 복도 이런 다복(多福)이 없다고 여겼을 만하다. 그러니 이를 그림으로 그리고 시와 덕담으로 그 뜻을 기록한 합작도가 탄생하게 됐고, 이를 이광렬에게 주니 그에게는 보물로 여겨질 만큼 소중한 그림이다. 이들 부부가 태어난 을유년은 을이 '청'에 해당하여 푸른 닭의 해이긴 하지만 그림에는 수탉은 검은색의 장닭으로, 암탉은 백색으로 그려졌다. 다섯 마리의 병아리는 활발하게 어미 닭의 주변을 맴돌거나 어미 닭의 품속을 파고드는 귀여운 모습으로 묘사되어 있다. 암수 닭의 표정도 닭이 아닌 사람으로 여겨질 만큼 인자하기 그지없는 미소를 머금고 있는 모습이고, 병아리들은 장난기가 가득 담긴 표정이다.

대담한 먹과 필의 운용, 물기 많은 먹선으로 표현한 농담의 표현, 빠른 필선으로 툭 툭 쳐낸 닭의 형태와 움직임, 내면을 보는 듯한 세부 표정 표현까지 이 합작도의 그림은 수준급의 실력을 보여준다.

축필은 기명을 통해 쓴 사람을 알 수 있는데, 아쉽게도 그림은 누가 그렸는지 명확하지 않다. 합작도에 그림으로 참여한 경우는 보통 그림 옆에 관지를 남기는데 이 합작도의 경우 배경이 되는 초화의 잎에 설송 최규상의 축필이 있어 최규상이 그린 것이 아닌가 추측해볼 수 있다. 최규상은 글씨와 전각에 뛰어난 인물로 글씨와 전각 이외에 그림은 거의 알려지지 않아 그 솜씨를 비교해볼 수 없다.

시(詩), 서(書), 화(畵) 삼절(三絶)의 향토사학자 효산(曉山) 이광열(1885∼1966)은 전주 토박이로 완산초교 교사, 전주향교 전교, 완산동 기령당 당장, 다가산 천양정 사장 등을 역임한 인물이다. 1935년 호남지역 최초의 서예학원인 한묵회(翰墨會)를 결성해 서화발전에 힘썼던 그는 ‘전주부사(全州府史)’를 편찬, 지역의 숨은 역사를 찾아 기록하고 많은 작품도 남기는 등 전북의 위상을 한층 드높인 교육자 겸 향토사학자다. 일제시대를 살아가면서 항일정신을 불태우기도 한 그는 글씨와 그림(사군자)분야에 뛰어나 기량을 발휘했다.(도록 국립전주박물관 '아주 특별한 순간 그림으로 남기다' 참조)

유기 그릇 개인 접시에 팥빙수가 나온다. 맛도 좋고 대접받는 기분이며, 분위도 짱이다. 떡과 팥, 연유 그리고 우유 섞인 얼음이 빚어낸 정갈한 모양새. 한 스푼 가득 떠서 맛을 본다. 혀끝에 부딪쳐오는 얼음의 부드러움은 나풀대는 치맛자락을 흩날리며 승천하는 선녀처럼 이내 사라져간다. 황홀하다. 잠깐 동안의 설움이 눈 녹듯 스러진다. 내 삶의 서러움도 모두 녹아 사라져가기를 바란다. 바로 이같은 느낌을 주는 작품이 효산 이광렬 축필(祝筆) 합작도(合作圖)가 아닌 가 싶다.

근대기 서화합작 문화는 전북도에서 활발하게 일어났다. 김제 지역에는 1925년 시인, 화가, 묵객 등을 망라한 시서화연구회가 결성됐다. 발기인은 김연호, 김봉선, 조병헌(1786~1938), 강동희, 유영완, 최규상 등 6명이었고, 4월 25일 김경섭표구소에서 이루어졌다. 여러 서화가들이 함께 작품을 제작하는 합작은 특정 모임을 기념하는 교유의 산물로, 보는 사람 입장에서도 여러 명의 작품을 함께 감상하는 재미가 더해져 선물용으로도 인기가 높다. 서화가들의 결속이 강해지고 집단 활동이 빈번해지던 일제강점기에 많이 제작되어 새로운 창작 방식으로 자리를 잡게 된다.

괴석 옆에 ‘경오지하 유하(庚午之夏 柳下)’라고 유영완이 쓴 것을 근거로, 이는 1930년 합작도로 추정되고 있다.

이 작품은 조병헌의 아들 조송(1895~1974)이 마지막에 ‘불초자일악읍혈배장(不肖子一嶽泣血拜藏)’ 즉, 불초자 일악(一嶽, 조송의 병호)은 피눈물을 흘리며 절을 하고 보관합니다’라는 글을 추가한 만큼 조병헌을 위해 그려졌음을 알 수 있다. 박일헌은 난초, 유영완은 바위, 조병헌은 대나무를 그린 이로 석정 이정직(1841~1910)의 제자들이다.

미술작품에는 철학과 미학, 조형 원리 같은 복잡한 요소가 결합되어 있다. 무엇보다도 시대의 흐름을 파악하면서 그에 맞는 미술작품을 창작하는 일은 기술과는 별개의 문제이다. 호랑이 그림은 김홍도의 전매 특허와도 같다. 김홍도의 재능을 물려받은 아들 김양기의 호랑이 그림도 아버지의 범주를 벗어나지 못했고 수준도 떨어진다. 독창적인 형상을 창조하는 일이 그만큼 어렵다는 의미이다. "책상에 기대어 거문고를 타는 사람은 표암(강세황)이다. 곁에 앉은 아이는 김덕형이다. 담뱃대를 물고 곁에 앉은 사람은 현재(심사정)이다. 치건을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생관(최북)이다.…퉁소를 부는 사람은 홍도(김홍도)이다" 1763년 '균와아집도(筠窩雅集圖)' 상단 오른편에 쓰여진 발문의 일부다. 18세기 후반을 대표하는 화가 강세황, 심사정, 최북, 김홍도, 김덕형 등이 ‘균와(筠窩)’라는 장소에서 한자리에 모인 장면이다. 심사정(1707~1769)은 58세, 최북(1712~1760)은 52세, 허필(1709~1768)은 56세, 강세황(1713~1791)은 51세, 김홍도(1745~1806 이후)는 19세. 김덕형은 10대(1750년경?~?)였다. 이들은 당시 경기도 안산을 활동 기반으로 뒀던 화가들로, '균와'는 아직 명확히 밝혀지지 않았지만 안산 인근일 것으로 추정된다. 발문에 따르면 강세황은 그림의 위치를 배열했고, 최북은 색을 입혔고 김홍도는 인물을, 심사정은 소나무와 돌을 그렸다. 발문은 조선후기 학자이자 화가였던 허필이 썼다.낡고 빛 바랜 이 그림에서 '시서화 삼절(三絶)', '18세기 조선 예원(藝苑)의 총수'로 꼽히는 표암(豹菴) 강세황(1713~1791년)과 동시대의 예술인들의 면면, 그리고 '조선 르네상스'의 한 풍경을 볼 수 있다./이종근기자

'전북스토리' 카테고리의 다른 글

| 순창 훈몽재 대학암 (0) | 2023.08.30 |

|---|---|

| 고창 선운사 동불암(東佛庵) 오기 수정해야 (0) | 2023.08.30 |

| 순창 훈몽재 고당 김충호 산장님 (0) | 2023.08.29 |

| 군산 갈치 (0) | 2023.08.29 |

| 정약용의 '광한루에 올라'에 나타나는 만마관 (0) | 2023.08.28 |