1.‘장파총,잉어회에 겨자장을 곁들인 밥상을 받다’

-고시위장원경처심씨작(古詩爲張遠卿妻沈氏作):파총의 젊을 때 이야기

‘김제평야의 한 되의 쌀을 정미하니 옥보다 윤기나고, 닭국엔 들깨와 쌀가루 들어가 매끄럽고 잉어회엔 겨자장으로 향기롭고 부추는 맛이 조금 맵고 미역국은 더욱 푸르스름하네. 순무는 네 계절에 먹는 것으로 채소 중에 최고이니 은색 실의 가는 것처럼 잘라 쟁반에 올리니 찬란함을 헤아릴 수 있네. 아빠는 손에 익숙하듯 잠깐 사이에 수퇘지 잡아 흰 눈 같은 목살 저미니 달고 연하여 실제로 견줄 만한 게 적다네’

김려(1766~1822)의 ‘고시위장원경처심씨작(古詩爲張遠卿妻沈氏作)’은 장편서사시로서 한국한시사상 보기 드문 작품으로서 소중한 자료이다. 주인공 방주는 장수 장계(長谿) 땅의 백정집에서 태어난 여성이다. 무관 장파총(把摠, 종4품 벼슬이름)이 마을 백정집에 저녁을 청한다.

원제에서 ‘장원경(張遠卿)의 처 심씨를 위해 짓는다(爲張遠卿妻沈氏作)’고 했다. 심씨란 방주를 가리키며, 장원경은 필시 장파총의 아들이다. 이 글에 의하면 조선 사람들은 이렇게 얻은 수산물에 어떤 상상력을 더했을까.

장파총은 김제를 지나다 잉어회에 겨자장을 곁들인 밥상을 받았다. 겨자장은 회의 짝으로 가장 널리 쓰였다.

‘(이어) 잠시만에 오묘한 반찬 준비하고 소담하고 청초하며 깔끔하지. 창 머리의 흑기장 술의 향기로운 술맛이 고양이 눈 찢을 듯하네. 고당에 대자리 깔니 때자리는 시원해 얼음장 같네. 손님에게 가운데 앉길 권하고 부채 흔들며 더위 몰아내네. 더운 바람에 모기 씻기고 뜰 나무엔 붉은 햇빛 스러지네. 주인이 친히 밥을 받자옵고 앞으로 나가 공경히 무릎 꿇고 괴로이 말하네. “잠깐 사이라 거친 밥이 매우 보잘 것 없습니다. 저는 아내도 이미 없고 천한 여식이 마침 음식을 주관하는데 음식 기술이 비록 거칠 게 이해하더라도 조화로움이 어찌 적당한 맛이겠나요? 근래에 나라에선 엄금(농사용 소를 위해 소 도살을 금함)하고 쇠고기 하물며 다시 귀함에 오죽하겠습니까?” 파총은 수저를 내려놓지 못하고 내심 감격했네. 화려한 빛깔이 갑자기 눈에 뜨이고 진귀한 향기가 이미 코에 닿았네. 아낙네의 여러 행실의 요체는 먼저 술과 밥 솜씨를 따르는데 반찬의 품질이 이미 이와 같으니 심한 일 물을 게 없네’

가장과 삼형제가 도축만이 아이 지나다가 방주를 보고 일부러 방주의 집을 방문, 그녀의 아버지에게 자기 아들과의 혼인을 청한다. 작중 현재에 진행된 사건은 여기서 일단 정지되며 시는 장파총의 과거로 소급해 들어간다. 그리하여 장파총의 파란의 인생역정을 장황하게 서술해가는데 그러다가 중간에서 끊어진 것이다.

借問把摠誰 玉山良家子 묻건대 파총은 누구인가? 옥산의 양가집 자식이지.

蟬聯留侯胄 奕赫世趾美 연이어진 유후의 후손이니 크게 빛나는 아름다운 가문이지.

少小嬰憂患 飄宕去鄕里 어려서 우환이 있어 표류하고 활달히 고향을 떠나

哀哀劬勞恨 睘睘終鮮恥 슬프고 슬픈 낳고 길러준 부모 잃은 한과 두려워져 끝내 부끄러움 적고

零丁且竛竮 惻愴心內傷 외롭고도 비틀비틀거려 서글픈 마음에 마음 상하네.

采樵南山下 詰屈險羊膓 남산 아래서 땔나무 하니 굽이굽이 험하기가 양 창자 같네.

孟冬北風寒 天嚴雨雪雱 한 겨울 북풍이 매서워 날씨 추워 눈비 빗발치네.

磨鎌高磵水 水激厲石斑 높은 골짜기 물로 낫을 가니 물이 날카로운 돌에 부딪쳐 아롱지네.

猛虎啼我側 靑𧱃嘷我間 사나운 호랑이가 곁에서 울어대고 푸른 멧돼지는 사이에서 짖어대 고

層氷結叢薄 文澌滑危棧 층층한 얼음이 얇은 떨기에 맺혔고 무늬가 다한 위태로운 잔도는 미끄럽네.

手足趼胝腁 短褐不掩骭 손과 발 텄고 짧은 갈옷은 무릎도 못 가리네.

奄奄日崦嵫 漫漫阪峛崺 뉘엿뉘엿 해가 서산에 지니 느릿느릿 산고개 내려와

霑飡銅街店 寄宿八牌市 구리개 주막에서 저녁밥 먹고 팔패 저자에서 기숙하네.

悲歌歧路際 淸涕何絫絫 갈림길에서 슬픈 노래 부르니 맑은 눈물이 얼마나 주룩주룩 흐르던 지.

中歲稍有涯 贅食龍江澳 중년에도 잠깐 살아갈 적에 용강 구석에서 취식하니

江上往來人 皆言賣魚好 강가에 오가는 사람이 모두들 물고기 팔면 괜찮아요라고 말하네.

賣魚亦有時 賣魚亦有道 물고기 파는 것 또한 때가 있고 물고기 파는 것 또한 방법이 있으 니

歲子東魚盛 歲午西魚長 자년엔 동쪽에 물고기 넘치고 오년엔 서쪽에 물고기 길며

歲卯南魚富 歲酉北魚穰 묘년엔 남쪽에 물고기 풍부하고 유년엔 북쪽에 물고기 가득하네.

辰戌與丑未 魚族多空亡 진년과 술년, 축년과 미년엔 물고기들이 많이 비지.

西貴東必賤 南賤北必貴 서쪽에서 귀하면 반드시 동쪽에선 반드시 흔해지고 남쪽에서 천해 지면 북쪽에서 반드시 귀해지니

貴必如珠貝 賤出如土卉 귀하면 반드시 구슬처럼 대우 받고 천하면 흙덩이처럼 나오네.

三月載石首 舸𦩆冒風惡 삼월에 석수어(石首魚, 조기) 싣고 큰 배 사나운 바람 무릎쓰고

燕灘浪頭白 岌於瓦官閣 연평 바다의 파도는 희끗하니 관아의 기와보다 높이 치네.

四月販★魚+道子 五月販蹲鴟 사월엔 도다리 팔고 오월엔 준치 파니

單尾卅葉零 兩尾六錢奇 한 마리엔 30 엽전이고 두 마리엔 6전 나머지지.

一擔三十貫 人力便相宜 한 번에 30꿰미 지니 사람 힘으로 곧 서로 마땅하네.

輭路勝似馬 駄價逈不同 연한 길 낫기가 말과 같아 싣는 가격 아주 같지 않아

假使折本了 盤纏出其中 가령 본전을 제하고도 노자가 그 속에서 나오네.

葦條物所有 贏縮不更費 갈대 가지 사물의 소유한 것으로 남건 부족하건 비용 바뀌지 않으니

肯落閭巷口 秪充卿相胃 어찌 여항인들의 입에 떨어지리오? 다만 벼슬아치의 위만 채우는 것을.

구로(劬勞): 낳아 주고 길러 주신 부모님의 은덕을 말한다. 《시경(詩經)》 소아(小雅) 육아(蓼莪)에 "슬프고 슬프도다, 부모님 생각. 낳고 길러 주시느라 얼마나 고생하셨던가.[哀哀父母 生我劬勞]"라는 말이 있다.

동점(銅街): 구리개 거리로 현재 서울 을지로 입구 쪽을 구리개라 불렀다.

팔패(八牌): 서울에 만들어진 시장 중 하나로 칠패와 팔패가 있었고 남대문 밖에 형성되었다.

반전(盤纏): 노잣돈

김려(1766~1822)의 서사시 ‘고시위장원경처심씨작(古詩爲張遠卿妻沈氏作)’이 있다. 주인공 장파총은 중년이 되도록 가난을 면치 못한 몰락 양반으로 이웃이 권한 대로 생선 장사에 나선 끝에 입신할 수 있었다. 당시 수산물 시세는 안 잡힐 때는 진주처럼 비싸고, 너무 많이 잡히면 흙덩이 값으로 폭락할 정도였다. 그만큼 상업화가 진행됐다.

장파총은 음력 3월 조기, 4월 도다리, 5월 준치, 6월 송어·연어알·전복, 7월 숭어, 8월 민어, 9월 농어, 10월 명태 하는 식으로 철철이 값나가는 수산물을 쫓아다녔다.

조선 사람들은 이렇게 얻은 수산물에 어떤 상상력을 더했을까. 장파총은 김제를 지나다 잉어회에 겨자장을 곁들인 밥상을 받았다. 겨자장은 회의 짝으로 가장 널리 쓰였다. 예컨대 홍만선(1643~1715)이 편찬한 〈산림경제(山林經濟)〉는 겨자장에 잘 어울리는 횟감으로 숭어·누치·쏘가리·은어·밴댕이· 웅어·민어·고등어·전복·해삼·대합·석화를 꼽았다.

초장도 일찍이 활용했다. 1670년에 쓰인 <음식디미방>은 대합회에 초장을 곁들이도록 했다. 고추가 조선에 들어오고 고추장이 퍼진 뒤의 <고조리서(古調理書)>에는 겨자장, 초장뿐 아니라 식초와 꿀로 맛을 더한 초고추장인 윤즙이 본격적으로 등장한다.

<동아일보> 1931년 5월21일자 ‘생선회 만드는 법’에 따르면 웅어회는 막걸리에 빨아 고추장을 곁들이고, 밴댕이회에는 고추장, 조개회에는 파와 고춧가루로 먼저 양념을 한 뒤 겨자 또는 고추장, 전복회에는 초장을 곁들이면 좋다고 했다.

2.김제선비 유집, 성주 송국택으로부터 귤과 붕어를 받다

한때 귤나무 한 그루면 자식을 대학에 보낼 수 있었다. 그만큼 수익성이 높은 귀한 나무라 빗대던 시절 얘기다. 제주에서 유일하게 귤을 재배하던 서귀포를 신이 내려준 축복의 땅이라고 부러워했었다.

‘제주’ 하면 가장 먼저 떠오르는 특산물 중 하나가 귤이다. 제주 도심의 제주목관아(濟州牧官衙·사적 제38호)에 들어서면 자그마한 귤밭이 눈에 들어온다. 제주도가 2002년 제주목관아를 복원하면서 함께 조성한 귤밭이다. 이곳에는 다양한 귤이 자란다. 감자, 당금귤, 청귤, 산귤, 당유자…. 원래 조선시대엔 이곳 제주목관아 후원(後園)에 귤밭이 있었다. 이를 귤림(橘林) 또는 과원(果園)이라고 했다.

18세기 제주 감귤의 진상 준비 모습을 그린 ‘감귤봉진’과 제주목관아 귤밭에서 벌어진 연희 장면을 그린 ‘귤림풍악’이 예사롭지 않은 까닭이다. 이것이 보물 ‘탐라순력도(耽羅巡歷圖)'의 매력이다. 1703년 제주목사 겸 병마절도사 이형상(李衡祥·1653~1733)이 제작한 순력 관련 기록화첩이다. 순력(巡歷)은 조선시대 관찰사가 관할 지역을 순찰하던 일을 가리킨다. 제주도는 섬이라는 특성상 제주목사가 전라도 관찰사 역할을 위임받아 행사했다. 1702년 3월 제주목사로 부임한 이형상은 그해 10·11월 제주 지역 순력을 실시했고, 이듬해 5월에 순력과 관련한 내용을 그림으로 기록해 책으로 엮었다.

탐라순력도에는 감귤나무를 그린 그림이 3점 들어 있다. 감귤 진상을 준비하는 모습을 담은 ‘감귤봉진(柑橘封進)’, 귤밭에서 펼쳐진 연희 장면을 그린 ‘귤림풍악(橘林風樂)’과 ‘고원방고(羔園訪古)’이다.

‘감귤봉진’은 귤을 포장해 중앙정부에 진상하는 작업 과정을 묘사한 그림이다. 포장과 운반에 사용할 건초더미를 다듬는 사람도 보인다. 제주목사 이형상은 그 옆 건물에 앉아 감귤의 상태를 살피고 있다. 그림 하단에는 진상 시기와 진상된 감귤의 수량을 상세히 적어놓았다. 그 내용을 보니, 진상은 9월 시작해 열흘 간격으로 20회에 걸쳐 이뤄졌다. 진상된 귤은 당금귤 678개, 감자 2만5842개, 금귤 900개, 유감 2644개, 동정귤 2804개, 산귤 828개, 청귤 876개, 유자 1460개, 당유자 4010개, 치자 112근, 진피 48근, 청피 30근이다.

‘귤림풍악’도 흥미롭다. 이 그림은 제주목관아 후원에서 벌어진 연희 장면을 담았다. 귤림은 대나무 방풍림과 돌담으로 둘러싸여 있다. 바람이 불어 한쪽으로 쏠리는 대나무의 모습이 인상적이다. 화면 가득 채운 귤나무의 풍경이 일대 장관이다. ‘고원방고(羔園訪古)’는 감귤 과수원 속에서의 풍류악 장면이 상세히 그려져 있다.

고종21년 실록에 감귤을 배로 운송하자고 논의한 기사가 있다.“방금 전라감사 김성근(金聲根)의 장계를 보니, 삼가 관문의 내용에 의하면 감귤의 운송을 편리한 대로 하라고 제주목사에게 신칙하였습니 다. 해당 목사 심현택(沈賢澤)의 첩정에 ‘진헌하는 것은 참으로 육운(陸 運)하는 것이 만전의 계책인데, 연로의 각 읍에서 즉시 바꾸어 운송하지 않아 매양 썩게 됩니다. 대개 배로 운반할 경우에는 다행히 바람을 잘 만 나면 한 달 안에 도착할 수가 있지만 만약 바람에 막히면 썩는 것은 마찬 가지입니다. 그러나 나라의 비용이 육운보다 크게 덜 들기 때문에 배로 운반하는 것으로 정하였으며, 배 두 척에 분배하면 그 비용은 800냥입니다.’라고 하였습니다...... 공물 진헌이 지체되는 탄식이 없게 되고 연로에 비용이 많이 드는 폐단을 줄일 수 있게 되었습니다. 금년 과일 공물부터 시작하여 배로 운반하는 것으로 마련하고...... 그리고 인천에서 옮기는 절차를 미리 강구하는 문제에 대해서는 편리하게 거행하도록 경기 감사에게 분부하는 것이 어떻겠습니까?”하니, 윤허한다고 전교했다 .(1884년 6월 27일)”

육로 운송이 시간이 걸리게 됨에 따라 도중에서 진 상 감귤이 부패하였기 때문이었다. 제주 백성들을 괴롭게 하던 감귤 진상은 1893에 폐지됐다.

김제출신 백석 유집(1584-1651)의 ‘백석유고(白石遺稿)’엔 귤 관련 시가 나온다. ‘편지로 안부 물어도 괜찮은데 겸해서 두 가지 맛 보내주셨네. 물고기는 바다색을 머금었고 귤은 동정호의 모습 띠었구나. 황금색 껍집을 손으로 까서 살집을 반찬으로 올려 놓으니 덕분에 늙은 어미 위로했지만 사사로운 은혜를 어찌 갚을까.(‘성주(송국택)가 귤과 붕어를 보내옴에 감사하며‘ 전문)’

해방 이후 1970년대까지만 해도 귤은 쌀보다 비쌌다. 하지만 요즘은 재배 지역이 서귀포에서 제주 전역으로 확대된데 따른 과잉생산에다, 지구온난화로 반도 남부지방까지 재배 가능 지역이 넓혀지면서 겨울철이 되면 장바구니에 담기 가장 만만한 싼 과일이 됐다. 산지에서 제대로 된 귤 생산이 줄면서 도시에서 서민 과일 귤 값은 전년대비 20% 가까이 올랐다. 귤의 계절. 찬 바람이 불면 나는 귤을 선물하는 사람이 된다. 어쩌다 골목 어귀에서 마주친 귤 트럭은 그냥 지나치지 못하고, 누굴 만나러 가는 길엔 부러 동네 시장을 가로질러 귤을 사들고 간다. 앙상한 겨울 풍경 속에 빼꼼 보이는 말간 겨울 귤일랑 봄꽃송이만큼이나 예쁘다.

*18세기 제주 감귤의 진상 준비 모습을 그린 ‘감귤봉진’(왼쪽). 제주목관아 귤밭에서 벌어진 연희 장면을 그린 ‘귤림풍악’. [제주특별자치도세계유산본부]

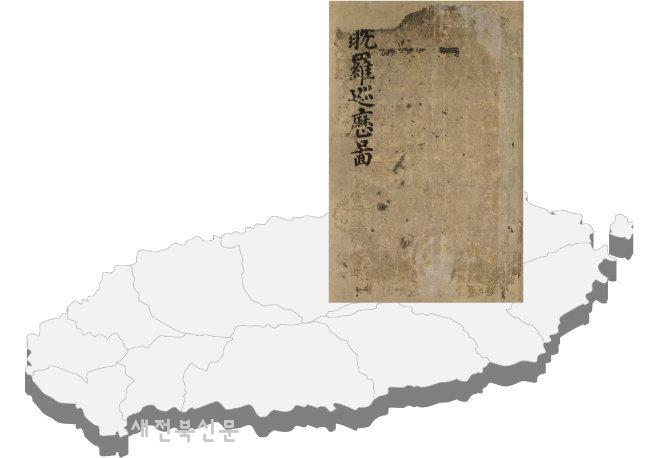

*탐라순력도’(1703)의 표지. 제주목사 이형상이 기획하고 제주 화공 김남길이 그림을 그렸다. 1702년 이형상의 순력 모습과 각종 행사 장면을 그림으로 표현한 기록화첩이다. [제주특별자치도세계유산본부]

*2020년 11월 국립제주박물관에서 열린 ‘탐라순력도’ 특별전. [국립제주박물관]

'음식' 카테고리의 다른 글

| <전북의 먹거리1> 전주 노동청사 앞 '겐돈소바'의 칠게 튀김 (2) | 2025.04.19 |

|---|---|

| 전주 겐돈소바의 칠게 튀김 (0) | 2025.04.17 |

| 전주 청수정(淸水町)과 오일주조장 송주상 (0) | 2025.03.31 |

| 전북의 대표 음식이 나오는 문헌 (4) | 2025.03.15 |

| 전북의 식혜 (1) | 2025.02.13 |