어제가 좋았다. 어제 저녁이 좋았다. 어제 저녁에 집에 오는 길이 좋았다. 어제가 좋았다는 생각을 아침에 한다. 지나간 것들이 지나온 일들이 어제 만났던 사람이 좋았다.

종종 글에 어제를 담아본다. 흔적을 담는다. 지금이 아닌 어제의 사연을 담는다. 낡고 녹슬은 모습, 빛바랜 흐릿한 기억이 좋다. 작은 사연을 간직한 모습이 너무 좋다.

우리네 인생도 그렇다.

새로움을 향한 발걸음을 이제는 뒤로 한다. 이런저런 부딪침에 빛이 바랜 모습이 은근히 정이 간다. 미운 정 고운 정이 쌓인 빛바랜 것이 정겹다. 간직하고 싶다. 과거라는 어제를 간직하고픈 것은 아닐까.

종종 지나간 사연에 미련을 갖는다. 그때는 그런 거 하며 지금 보니 정겹다 하며 또 추억을 만든다.오늘도 그 추억이 켜켜이 쌓여간다. 그렇다보니 어느 지인의 말처럼 나는 정말로 고리타분한 사람인가. 거기에 짦은 한문까지 좀 할줄 아니 진부하다는 말을 듣고 한다.

오늘처럼 비가오는 날이면 향기 나는 사람의 냄새를 기억한다.

그 냄새는 웃음이 묻어난다는 소리의 파동, 그것은 흐린 날을 한 방에 지배해버릴 수 있는 은은한 커피의 향, 그것은 비 뿌리는 구름 사이로 뻗치는 햇살의 구김살 없는 빛. 떡을 하거나 부침개를 부친 날이면 돌담 위로 오갔던 소쿠리는 내 삶의 일부가 됐다. 종종 향기 나는 하루를 만드는 비결이다.

요즘엔 사전적 의미보단 디지털의 반대라는 뜻으로 아날로그란 말을 더 많이 쓰지만 사실 구분은 참 모호하다.

기계는 사람을 변모시킨다. 인간의 뜨거운 숨결, 땀 냄새가 주는 살아 있는 감동과 생명감을 기계가 대신 짙은 땀냄새의 기억을 느낄 수 있는지, 먼 행복의 믿음을 기억할 수 있는지… 하루 종일 에어컨 밑에 있던, 뙤약볕 아래 막일 하던 고단한 하루가 매일 연속이다. 이럴 때 땀은 땀대로 흘리더라도 '사람 사는 향기'가 난다면 얼마나 좋을까?

지금 스마트폰으로 할 수 있는 것들은 어떤 것이 있을까 생각해 본다.

전화, 문자, 쇼핑, SNS, 사진촬영 및 편집, 게임, 시계, 독서, 음악감상 등 잠깐 생각 했는데 정말 많은 역할을 스마트폰 하나가 하고 있다는 것을 깨닫게 된다. 아날로그 시대에는 가방 하나 가득 찬 기기로도 모자랐던 일을 스마트폰 하나가 다할 수 있다.

하지만 스마트폰이 우리의 손안에 들어오고 아니 인터넷이나 컴퓨터 등의 기술이 발전하고 난 뒤 사라지고 있는 것들이 아쉬움을 가지게 되는 것들이 있는 것들도 사실이다.

디지털 시대에 살고 있다. 예전이었다면 상상도 못할 일을 아무렇지도 않게 하며 살고 있다. 물론 매우 편리하며 효율적이지만 디지털이 모든 면에서 꼭 최고라곤 할 수 없다. 디지털화가 진행될수록, 디지털에 익숙해질수록 반대로 아날로그를 그리워하는 이들도 늘고 있다. 시대에 뒤떨어진 것 아닌가 하는 생각이 들 수도 있다. 그렇지만 비효율적이라는 한 마디로 치부하기엔 아날로그만의 매력이 못내 아쉽다.

아날로그의 미학은 기다림이다.

그 매력을 꼽을 때 가장 많이 드는 예가 진공관 앰프이다. 차가운 디지털 앰프에서 이를 느끼긴 쉽지 않는다.

디지털 카메라를 쓰는 것이 당연한 것처럼 자리매김했지만 반대로 새삼 필름 카메라를 찾는 이들도 많다. 마음에 안 드는 사진은 바로 지울 수 있고 한 번에 많은 사진을 찍을 수 있다는 것은 디지털 카메라이기에 누릴 수 있는 굉장한 장점인 반면 필름 카메라를 쓰면 셔터를 누를 때 좀 더 신중해진다. 인화하기 전 결과물을 기대하며 설레는 맛도 남다르다.

그래서일까, 생김새와 손맛을 흉내냄으로써 아날로그를 그리워하는 소비자의 감성을 흔들어 놓곤 한다. 디지털시대, 가끔은 아날로그가 그립다. 디지털은 항상 아날로그를 향해야 한다. 그게 오늘 밤 당신과 내가 잠자기 전, 스스로 나눌 대화이다.

어른들이 자주 하는 이야기가 있다. ‘참 그때가 좋았다’라는 말이다. 아날로그 시대의 아날로그의 감성이 좋았다 라고 말이다. 스마트폰의 주소록에 5,000 여 명의 이름이 저장되어 있고 몇 권의 명함 첩을 가지고 있지만 가끔은 외롭다. 정겨운 사람들과의 만남이 그립다.

짦은 편지가 생각나는 가을이다.

전북 고창의 유영선(柳永善. 1893∼1961)가에서 받은 한말 유학자 권순명(權純命. 1891~1974)의 간찰 즉 편지가 보인다. 권순명은 한말 유학자로, 경술국치후 스승 간재 전우를 따라 서해의 군산도·왕등도·계화도 등지에서 15년 동안 학문에 몰두해 화도주석(華島柱石 : 중심되는 인물이라는 뜻)이라고 불리었다. 그 뒤 스승의 문집·예설(禮說)·척독(尺牘) 등을 편집, 출간했다. 그는 1937년 47세 때 척독을 편집하기 위해 전국 팔도에 통문을 발송한 사건으로 일본 경찰에 붙잡혔다. 그때 삭발을 강요당하자, 장도를 가지고 스스로 목을 찔러 피가 낭자하였으므로, 왜경들이 감복, 풀어주었다.

‘짧은 글’이라고 해서 간독(簡牘), 척독(尺牘), 간찰(簡札)이라고 불렀던 옛사람들의 편지글. 짧다 보니 말장난이나 기교를 부릴 틈이 없다. 용건이나 마음만 전하면 그뿐이다. 손바닥 만한 토막글이 뭐 그리 대수일까 생각할지도 모르겠다.

월정사 성보박물관은 1948년부터 1953년 사이에 쓰인 한암스님과 탄허스님의 친필 서한문을 소장하고 있다. 이 편지들은 한암(漢巖, 1876~1951)스님과 탄허(呑虛, 1913 ~1983)스님이 조창환선생(전 강릉 사천초등학교장)에게 보낸 것으로, 유족들이 월정사에 기증한 것이다. 편지는 한암스님 4통, 탄허스님 1통이다.

탄허스님 서찰은 1953년 2월에 발송한 것이다. 탄허는 승려이자 유불도(儒佛道)에 능통한 20세기 대석학이다. 그는 1913년 독립운동가 김홍규(金洪奎)의 아들로 김제에서 출생해 오대산 상원사에서 한암스님을 은사로 출가했으며 화엄경 등 많은 불전을 번역하고 승가교육에 힘쓰다가 1983년 월정사 방산굴에서 세수 71세, 법랍 49세로 열반에 들었다.

'지난해 가을 여러 선생님들께서 이곳을 다녀가셨는데 지금까지도 그 향기가 자리에 남아 있습니다... 뜻밖에도 적막한 가운데 편지가 와서 펴 보니, 받은 은혜에 무어라 사례해야 할지 모르겠습니다... 편지 받은 이후 초봄 추위가 여전히 매섭습니다. 새해를 맞이하여 육영(育英) 중에 편안하신지요...편지를 받으니 참으로 성대한 마음으로 타인들과 좋은 교류를 이루고 있는 것 같습니다. 붓이 다 닳도록 써도 종이가 부족할 것 같습니다. 이만 쓰고 갖추지 못합니다'

조씨에게 보낸 답장 서신이다. 편지에는 이전의 만남을 그리워하면서 상대의 안부를 상세히 묻는 자상함이 드러나 있다.

탄허스님은 편지 형식 대신 합죽선 선면에 진리를 담은 싯구를 써 전달했으니 '지풍(知風)'이다. 이는 1980년대 초 작품으로 이전홍에게 주었다.

'지풍지자(知風之自, 바람이 일어나는 곳을 알고) 지미지현(知微之顯, 은미함 속에 드러남을 안다면) 가여입덕의(可與入德矣, 함께 덕으로 들어갈 수 있을 것이다) 위이전홍선생 탄허(爲李全洪先生 呑虛)'

이는 '중용' 33장의 내용으로, 원인을 알고 미세함 속에 확연하게 드러난 것을 안다면 도(道)에 들어갈 수 있다는 뜻이다.

‘지풍지자(知風之自)’는 곧 ‘바람의 유래를 알다’라는 말이다. 바람이 어디서 불어오는지를 안다는 뜻도 되지만 대관절 바람이 어디서 어떻게 생기는지를 안다는 뜻이기도 하다. 곧 만물의 근원을 안다는 뜻이다.

언젠가 깊어만 가는 가을에 정말로 어울리는 이들 편지를 국립전주박물관 전시장에서 만났다.

옛사람들은 이처럼 진솔한 마음을 담은 한 줄 한 줄을 참글로 보았다. 문집을 내면서 간찰을 빠뜨리지 않았던 것은 그 때문이다. 짧은 편지라고 해서 안부만 담겨 있는 것은 아니다. 때로는 자신의 삶의 철학이나 시국관을 드러내 보이기도 한다.

한 장의 간찰에는 선인들의 진솔한 마음뿐 아니라 서정과 여유, 기개와 절조 등이 담겨 있다. 조선은 문장 하나에도 도(道)를 담아야 했을 정도로 감정 표현에 엄격한 사회였다. 그러나 개인적인 기록물이었던 편지는 우리가 ‘고고하다’고만 생각했던 선비의 다양한 감정과 함께 인간적인 면모를 담고 있다.

‘척독’은 오늘날의 ‘SNS’ 와도 같은 것 아니었을까 싶다. 길지 않은 문장에 생각을 주고받으며 교류하는 형식이 SNS와 별반 다르지 않다.

오늘따라 '가을 우체국 앞에서'가 생각난다.

'가을 우체국 앞에서 그대를 기다리다'로 시작하는 이 곡은 후렴에서 `세상에 아름다운 것들이 얼마나 오래 남을까. 한여름 소나기 쏟아져도 굳세게 버틴 꽃들과 지난 겨울 눈보라에도 우뚝 서 있는 나무들 같이'로 끝맺음한다. 과거 선비들과의 현대인들의 끊임없는 소통의 장 마련을 기대하면서 SNS가 진정과 소통을 담기 바란다. 편지 한 통이 그리운 이 가을날, 비바람을 대지에 흠뻑 뿌려주고 있다. 척독같은 편지를 보내줄 사람이 없는가.

오늘도 옛 이야기를 하나 하나 더 만들어 간다. 어제를 간직하려 오늘이 있다고 생각한다.

설렘을 갖고 내일을 기다린다. 내일을 간직하려고 한다.

지나가 버린 내일의 미련을 간직해본다. 뚜벅뚜벅 걸어간다. 찬찬히 걸어간다. 멈추어 본다. 뒤돌아본다. 빛바랜 원고지와 메모장에 지금이라고 말하는 어제를 간직한다.

내일이 오늘이다. 아니, 지나가 버린 어제다.

내일은 내일 만나면 그만이다.

----------------------------------------------------------------------------------

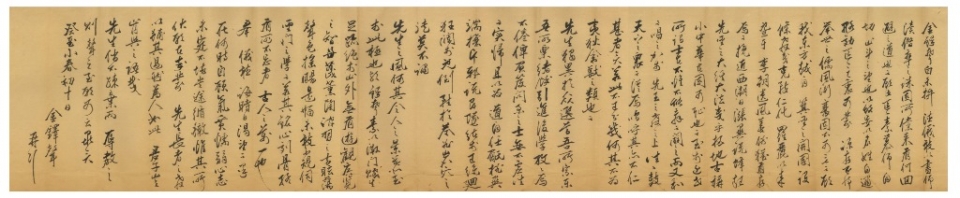

근현대 한국불교의 선지식으로 존경받는 탄허스님이 입산하기 직전에 쓴 편지가 확인됐다.

이 편지는 1933년 10월 10일 영남의 대유학자인 하회봉(河晦峰) 선생에게 보낸 것으로 탄허스님의 세속 나이는 스물 한 살이었다. 하회봉 선생의 본명은 하겸진(河謙鎭, 1870~1946)으로 구한말을 대표하는 유학자 면우(俛宇) 곽종석(郭鍾錫, 1846-1919) 선생의 제자이다.

탄허스님은 이 편지에서 “요즘 서양 사조(思潮)가 날이 갈수록 넘쳐나고 있으며, 이설(異說, 기독교 교설)이 벌떼처럼 일어나 공자의 정신과 가르침이 사라져 가고 있다”면서 외국 사상이 들어와 전통 학문과 도가 쇠하는 현실을 안타까워했다.

스님은 편지에서 서양 풍조나 기독교의 전파에 유생이나 선비들이 앞장서고 있다는 비판도 제기했다.

“근래 소위 선비라는 자들이 이단 이설(천지창조설, 유일신 사상 등 기독교 교리)을 물리쳐 버려야 함에도, 오히려 동조 찬양하여 공자의 가르침 위에 두고 있으며, 더욱 한심한 것은 천하의 대중을 부추겨 추종하게 하고 있으니 참으로 잘못됨이 너무 심합니다”

이 편지에서 탄허스님은 “바라는 바는 선생님의 훌륭한 가르침을 받아 저의 부족한 점을 채우고자 한다”면서 “선생께서 저를 내치지 않으시다면 저 택성(鐸聲)의 지극한 소원은 이루었다고 할 수 있을 것”라고 하회봉 선생 문하에 들어가 수학할 것을 청했다.

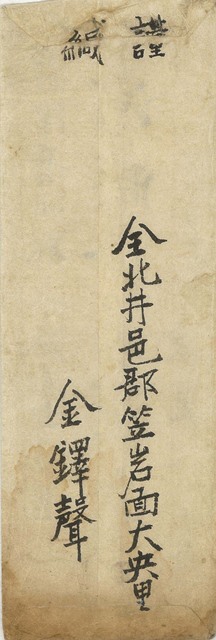

하회봉 선생에게 보낸 편지 봉투의 앞면. ‘경남 진주군 수곡면 사곡리 하회봉 선생 석하 복정’이라 적혀있다.

하회봉 선생이 답장을 보냈는지는 알 수는 없다. 다만 일제의 식민통치가 기승을 부리던 1930년대 초반 ‘청년 김택성’은 한국사회에서 동양전통이 훼손되어 가는 것을 우려하고 있다는 사실을 확인할 수 있다. 또한 진리 탐구를 위해 백방으로 스승을 찾는 출가 전 탄허스님의 지극한 심정을 엿볼 수 있어 의미가 크다.

‘청년 김택성’은 회봉선생에 편지를 보낸 1년 뒤인 1934년 한암선사가 주석하고 있는 오대산 상원사에 입산했다.

유불선(儒佛仙)에 천착(穿鑿)한 탄허스님은 세 가지 가르침을 회통(回通)하여 교학 연찬과 강의, 저술 활동 등을 통해 후학을 지도하며 한국불교 중흥의 토대를 마련했다.

탄허스님의 출가 전 편지를 공개한 윤창화 민족사 대표는 “스님의 입산 직전 생각과 심정 등 여러 가지 상황을 유추해 볼 수 있는 편지”라면서 “밀물처럼 밀려오는 기독교 등 서양 문물과 유학의 급격한 쇠퇴 등으로 사상적, 정신적 고뇌가 많았던 것 같다”고 밝혔다.

공개된 편지는 한암선사와 하회봉 선생 등으로 대표할 수 있는 불교와 유교를 놓고 진로를 고민하던 청년시절을 객관적으로 입증한다는 탄허스님의 생애와 사상을 연구하는데 소중한 자료가 될 것으로 기대된다.

편지 봉투 뒷면에는 ‘전북 정읍군 임압면 대흥리 김택성’이라 적혀있다.

* 다음은 탄허스님이 하회봉 선생에게 보낸 편지를 윤창화 민족사 대표가 한글로 풀이한 것이다.

하회봉 선생 석하

김택성(金鐸聲, 탄허스님의 속명)은 글을 올립니다.

직접 덕스러운 용모를 찾아가 뵙지 못하고 감히 편지로 번거롭게 하여 매우 죄스럽게 생각하나이다. 주제넘고 경솔한 이 죄를 어찌 피할 길이 있겠습니까?

돌아보건대 평소 저는 선생님을 태산처럼 존경하고 우러러 뵈었습니다. 이 때문에 망령되이 스스로 성명(姓名)으로써 통해서 간략하게나마 구구한 속마음을 바치오니, 헤아려 주실 수 있을런지요?

온 세상에 유학(儒學)이 점점 쇠퇴해 가고 있는 것은 진실로 말할 것이 없습니다. 그러나 돌아보건대 우리 동방(우리나라)은 멀리 기자(箕子)께서 개국하신 이후 팔조(八條)의 법칙을 세우고 백성을 가르쳐서 신라와 고려, 이조(李朝)에 이르기까지 좋은 풍속과 유풍이 지금까지도 남아 있습니다.

그런데 근래 서양의 사조(思潮)가 날로 밀려오고 이설(異說, 기독교 학설)이 일어나서 선왕(先王, 공자)의 큰 가르침과 큰 법도가 거의 사라졌으니, 예부터 소중화(小中華, 작은 중국)라는 호칭이 참으로 부끄러운 일입니다.

그리고 근래에 이르러 이른바 선비라고 하는 자들은 반박하여 이단(異端)을 물리치지 못할 뿐 아니라, 덩달아 저들의 설을 주장하여 선왕(先王, 공자)의 가르침 위에 놓고 있고, 또 왕왕 천하의 대중들을 부추겨서 따르게 하고 있으니, 아/ 이것은 참으로 너무나도 불인(不仁)한 것입니다.

만약 이렇게 하기를 그치지 않는다면 얼마 가지 못해서 이적(夷狄)이나 금수 같은 류가 되지 않겠습니까?

그러나 선생께서는 일반 사람들과는 달리 우뚝하셔서 우리가 종(宗, 유학)으로 삼는 바를 높이시고, 우리가 좋아하는 바(道學)를 좋아하시고, 후학들을 이끌고 가르치시기를 게을리 하지 않으십니다.

그리하여 책을 짊어지고 공부하고자 찾아가는 선비들에게 텅 빈 상태로 가서 꽉 채워서 돌아오게 하지 않음이 없게 하시고, 또 도(道) 위하는 일을 자임하시어 이단을 배척하고 사설(邪說)을 물리쳐서 이미 끊어진 도통(道統)의 추서(墜緖, 실마리)를 찾고, 잘못된 세상의 광란(狂亂)을 돌이키게 하시니, 외진 산골에 사는 무리들조차도 선생의 풍도(風度)를 칭송하지 않는 사람이 없습니다.

어쩌면 그렇게도 사람들로 하여금 경모하게 함이 여기에까지 이르게 할 수 있겠습니까?

택성(金鐸聲, 탄허스님)은 평소 미천한 가문의 서생(書生)으로 발걸음이 산골 밖을 벗어나지 못해서 널리 보고 배운 지혜가 없고 훈도(薰陶), 강습(講習)할 길도 없었습니다.

또 성색(聲色)에 현혹되고 겉모양에 흔들려서 아직도 감히 성인(공자)의 학문을 엿보지 못하였습니다.

그러나 그 마음에 새기고 골수에 사무쳐서 결코 잊지 못하는 것은 고인(古人)의 만분(萬分)의 일(一)은 됩니다. 선생님을 모시고 가르침을 듣기를 날마다 갈망하고 있으나 과연 어느 때쯤 그렇게 될 수 있을는지 망망하기만 합니다.

저를 돌아보건대 기질(氣質)이 유약(柔弱)하고 심지(心地)도 정립되지 못하여 스스로는 학문의 길을 따라가는 것을 감당하지 못하오니, 오직 바라는 바는 선생님의 훌륭한 가르침을 받아서 그 부족한 점을 채우고자 합니다.

그러나 사람됨이 이와 같으니, 군자께서 더불어 말 할 만하겠습니까? 선생께서 저를 버리시지 않고 가르쳐 주신다면 저 택성(鐸聲)의 지극한 소원은 이루었다고 할 수 있을 것입니다.

계유(癸酉, 1933) 소춘(小春, 10월의 이칭) 초 십일에 김택성(金鐸聲, 탄허스님 속명)은 재배(再拜)하노이다.

答金鐸聲○壬戌

自少與湖南人士相好爲莫逆者非止爲十數而於尊座則未有聞也不意尊座惠枉以書情誼藹然是則尊知僕而僕爲未知也及讀來書有以詳尊座平日之所存令人欽歎而獨其所以見推於僕 者大過其實是則僕知尊而尊爲未知也尊之知僕以名僕之知尊 以辭以名以辭俱爲半知半不知之人他日幸而得相邂逅兩罄其 底蘊然後始乃爲大相知耳爲學亦然學貴眞知不以略知爲知故 窮理要精精則不惑擇術要審審則不亂不惑不亂其學乃成此僕 與尊所宜交修而互勉者也尊座以爲何如示喩西潮日漲異說蜂 起先聖賢之大經大法掃地已盡愚謂此係氣數使然吾輩殘劣非 有毫分氣力可以辭而闢之而反之正者然吾之身雖藐然一芥之微而受天之命實具四大五常其任至重其責至大非可小也是以 體吾之信順則天助至致吾之中和則位育成古之君子無入而不 自得亦無往而不致其力用此道也尊座其勿過自憂慮常常以古 道自激昂以俟天定爲可不宣

'이종근의 행복산책' 카테고리의 다른 글

| 전주전시컨벤션센터, 잘 만들어져야 (2) | 2024.12.15 |

|---|---|

| 남원 월궁과 달항아리 (2) | 2024.08.27 |

| [이종근의 행복산책2] 통(通)'하지 않으면 '통(痛)'합니다 (0) | 2024.07.12 |

| 이종근의 '그리움' (0) | 2024.06.22 |

| '윤슬', '내비둬' 이종근의 글 서예로 재탄생 (0) | 2024.06.22 |