전주문화원이 ‘고지도에 나타난 전주 지명’ 등 책자 4권을 펴냈다. 이번에 펴낸 책자는 ‘고지도에 나타난 전주 지명’, ‘완산팔경의 하나인 덕진 연못’, ‘호남제일성 144호(2023 상반기호)’, ‘호남제일성 145호(2023 하반기호)’ 등이 바로 그 책이다.

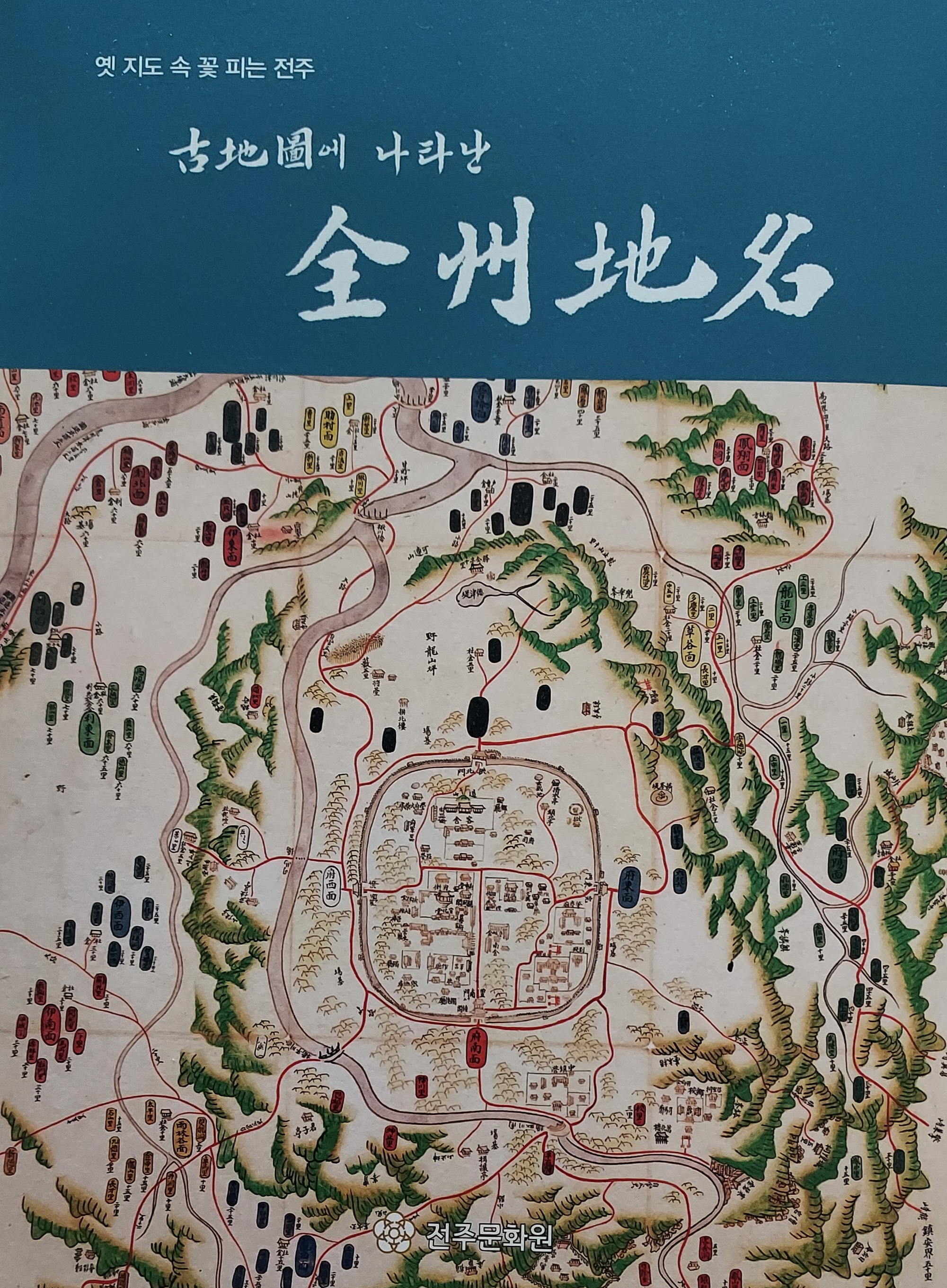

전주의 고지도는 조선 초기부터 거리를 측정하는 기계를 발명하여 지도 제작에 활용했뿐만 아니라, 조선 후기에는 중국에서 들여온 과학서들을 통해 위도 및 경도를 이용한 세계지도의 존재를 조선지도 제작에도 적용하였다. 위도와 경도를 대신한 1리 또는 20리 방안을 그려 지도를 제작한 ‘비변사인방안지도(備邊司印方眼地圖, 규장각)’ 라든지, 또는 거리를 표시하는 방점을 활용, 축척을 적용한 ‘동여도(東輿圖, 규장각)’ 및 ‘대동여지도(大東輿地圖, 규장각)’ 등이 제작됐다. 이와 함께 평면지도의 한계를 극복하려고 기호를 활용했으며 다양한 지리정보들을 표현했다. 산맥과 물길을 중심으로 풍수적인 관점에서 지도를 그렸고, 건물과 산성의 모양을 상당히 자세하게 그렸다.

이번 고지도 연구는 지도 속에 숨어 있는 여러 가지 그림과 글씨 그리고 건물에 대한 설명을 덧붙여 전주의 마을에 대한 변천과정과 역사성을 조명했다. 이번 논고는 전주 고지도의 변천과 특성에 대한 논고를 시작으로 규장각 소장 전주부지도와 1872년 전주부지도를 중점적으로 다루었다. 그리고 국립전주박물관과 전북대에 소장된 전주병풍지도를 분석하고 비변사인방지도 속의 전주부의 군사적 위치를 조사했다. 또 전주 건지산에 전주부 주변의 완산지형도와 묘도를 분석했고, 일제강점기의 촌락과 해방이후 항공지도를 통한 마을 촌락을 살펴보았다. 집필진으로는 최진성, 손상국, 허인욱, 김승대, 전경목, 이종철, 최락기, 박천환, 김진돈이 참여했다.

보물 '완산부지도'는 전주부의 모습을 10폭 병풍 형식으로 제작한 지도이다. 10폭의 병풍 안에 담긴 풍부한 지리 정보와 함께 미술사적인 가치 면에서도 중요한 의의를 갖는 등 전주부를 둘러싸고 있는 자연 지형들이 회화적인 방식으로 표현되어 있어 전체적으로 회화성이 돋보이며 제작 당시의 화풍을 잘 반영하고 있다. 표현 수준 또한 상당히 높아 중앙에서 파견된 화사(畵師)에 의해 그려졌을 가능성도 제기되고 있다.

제1폭과 제10폭은 후백제 이래 전주부의 간략한 연혁과 인문, 자연 지리 정보를 담고 있으며 제2~8폭에는 전주부 일대를 회화식 지도로 표현했다. 특히 기록된 내용과 지도 안에 그려진 건물 등을 통해 19세기말에 제작된 것으로 확인된다. 제10폭 중 ‘南川石橋(남천석교)’ 부분에 ‘今上 甲戌(금상 갑술)’년과 ‘乙亥(을해)’년이 기록되어 있어 연대 판정의 근거가 되고 있다. 여기서의 ‘今上’은 고종을 지칭하는 것이고 고종대의 갑술, 을해년은 1874, 1875년이기 때문에 1875년 이후에 제작된 것임을 알 수 있다. 이 지도가 19세기말에 제작된 것임에도 불구하고 당시의 지역명인 ‘전주부’ 대신 ‘완산부’를 사용하고 있다는 점은 매우 흥미로운 사실이다.

이에 대해서는 전주부가 후백제의 도읍지였고, 조선 왕실의 본향이자 전라도 감영소재지라는 점에서 그 유구한 역사적 의미를 강조하려는 의도로 해석되고 있다.

'완산부지도'는 전주의 자연 지형 및 주요 건물의 위치, 명칭 등을 확인할 수 있어 도시사 연구에도 중요한 자료가 된다. 지도 바깥쪽으로는 건지산(乾止山), 덕진 연못[德眞池], 다가산(多佳山) 등 전주부를 둘러싸고 있는 자연 지형이 표현되어 있으며 오목대(梧木臺), 한벽당(寒碧堂)과 같은 명승의 옛 모습도 살펴볼 수 있다. 성내에는 경기전(慶基殿), 조경묘(肇慶廟), 객사(客舍) 등의 주요 건물이 세밀하게 그려져 있고 풍남문(豊南門), 패서문(沛西門) 등 성곽의 주요 시설도 정확히 묘사되어 있다. 더욱이 읍성 바깥 주변으로도 많은 민가들이 자리잡고 있어 번성하던 전주의 모습을 생생히 전해주고 있다.

보물로 지정된 서울대 규장각 소장 '전주지도'는 조선 후기에 태조 이성계(李成桂)의 관향(貫鄕)인 전주를 그린 지도이다. 전주부의 읍성과 주변의 산세, 내부의 관아 건물들을 산수화풍으로 그린, 회화식 지도의 대표작이다. 전주성 전체를 부감법으로 묘사하여 화면의 중앙에 배치하고 그 주변에 봉우리가 이어지는 모습을 그렸다. 읍성의 내부에는 관찰사의 청사인 선화당(宣化堂)을 비롯한 감영 건물과 부윤(府尹)이 집무하던 본관(本官), 객사(客舍)가 그려져 있다. 또, 태조의 영정(影幀)을 봉안했던 진전(眞殿)인 경기전(慶基殿)도 부각되어 있다. 하지만 아직 조경묘가 세워지지 않은 모습이며 그 자리에 나무가 우거지고 백로 떼가 앉아 있는 것을 표현하여 상서로움을 강조했다. 가옥과 건물들은 다소 옅은 먹선을 사용하여 정교하게 묘사했다. 성의 안팎으로 빽빽하게 들어선 민가, 감사(監司) 일행의 행차로 보이는 사람들의 모습, 그리고 진전 주변의 수목과 새들, 만개한 복사꽃까지 생생하게 묘사되어 있어 화사한 봄날의 정취를 느끼게 한다. 전체적인 구성과 필력이 세련되고 화격이 높으며 묘사력도 뛰어나 중앙 화단에서 화원이 그린 작품으로 판단된다. 현재 전하는 회화식 지도 가운데 수준 높은 작품 중 하나이다.

서울대 규장각에 소장된 1872년 '전주지도'는 고종 9년 대원군 집권 시기에 전국 군현을 망라하여 제작한 지도 중 하나로 현존 전주 고지도 가운데 가장 상세한 지도로 평가되고 있다. T자형의 전주 읍성내 도로망이 특징적으로 묘사되어 왕권을 상징하는 객사의 성격을 뚜렷이 보여주고 있으며, 전주의 풍수적 특성도 매우 정확하게 묘사돼 있다. 조경단이 있는 곳이 풍수적으로 왕기가 발현되는 전주지역의 유일한 공간이란 성격에 걸맞게 기린봉에서부터 발원한 산줄기가 현재 덕진연못 앞까지 연결되어 있고, 좌청룡 우백호의 외호와 물길의 호위가 뚜렷하게 나타나 있다.

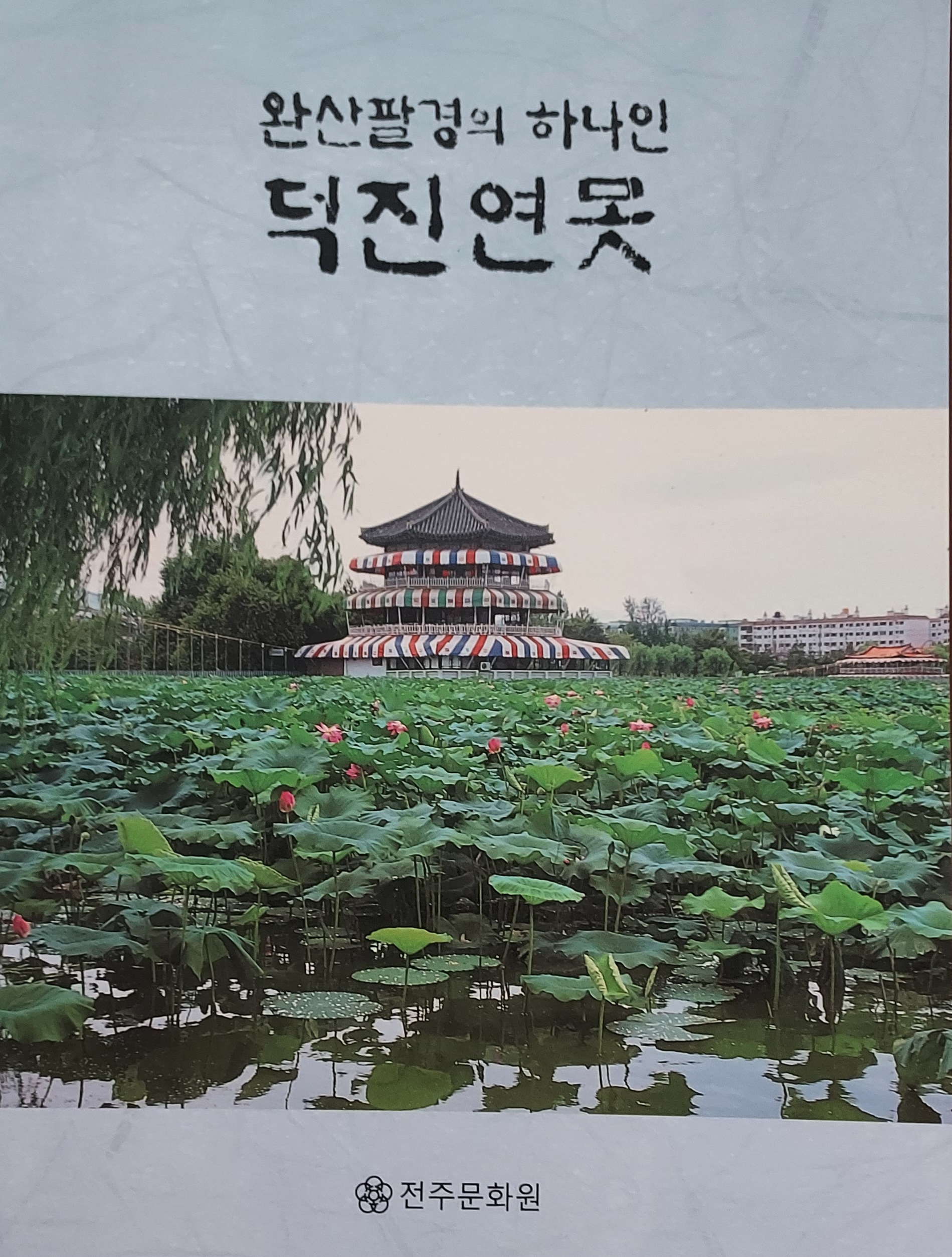

‘덕진 연못’은 ‘덕진 연못과 승금정(박철상, 김진돈)’, ‘경기전 풍비와 조경단비 연구(이충규)’, ‘단오 풍속의 유래와 전주 단오(나종우), 덕진 연못의 나무들(류종권)’로 구성됐다.

‘호남제일성 144호(2023 상반기호)’는 ‘전주지역 사림 조사 및 향교 주변 사림의 주체적 삶(이형성)’, ‘전라감영 기녀실록 Ⅱ(이종근)’, ‘고려 고종대 몽골 침입과 전주(허인욱)’. ‘호남제일성 145호(2023 하반기호)’ 는 ‘통일 신라 이전의 전주 지역 중심 공간(윤덕향)’, ‘전주지역 선교사의 교육과 의료 선교(김승대)’, ‘전주의 번성은 일본 오사카와 견줄만큼 높다(이종근), ‘풍남문과 전주성(손상국)’ 등의 글이 실렸다./이종근기자

'BOOK새통' 카테고리의 다른 글

| 이승철 선생, '이슬먹고 자란 불로초' 발간... 완주사랑 넘실 (2) | 2024.10.13 |

|---|---|

| 이종근, 27일 57번째 책자 '전주 현판 서각' 양청문 서각장과 공동 발간 (1) | 2024.04.27 |

| ‘임실읍의 옛 이름은 운수(雲水)’임실문화원, '임실읍의 역사문화' 발간 (0) | 2024.01.17 |

| 이종근, 완주 '운주면지' 발간 참여.... 52번째 책자 발간 (0) | 2023.12.26 |

| 펜화로 실상사 내소사 금산사 선운사를 만나다 (1) | 2023.12.19 |