[문화 인문 스토리] 전주의 그 옛날 엿과 백산자가 그립습니다

-어득강, 친구가 엿을 보내 전주를 생각하다

우리나라에서 제일 먼저 만들어진 한과류는 ‘엿’같은 것으로 추정되며, 고려시대에 이르러서 귀족 중에서 애용돼 온 과자로 유밀과가 있었습니다.

전통 한과 중에 기름에 튀기거나 지져낸 과자는 유밀과와 유과(油菓)로 크게 구분됩니다.

유밀과(油蜜果)는 밀가루에 참기름과 꿀 등을 넣고 반죽한 것을 기름에 튀긴 한과를 말합니다.

유밀과의 가장 대표적인 음식은 약과(藥菓)입니다. 지금은 밀가루가 흔한 재료이지만 전통시대에는 매우 귀한 식재료여서 밀가루로 만든 과자이지만 약(藥)이 된다 하여 ‘藥菓(약과)’라는 이름이 붙게 된 것입니다.

유과는 찹쌀가루를 반죽하여 쪄낸 것을 얇게 밀어 모양을 만들어 건조시킨 후 기름에 튀겨 꿀이나 조청을 바르고 고물을 묻힌 한과입니다. 강정은 찹쌀 반죽을 가늘게 썰어서 말렸다가 기름에 튀긴 후 고물을 묻힌 것이고, 네모 모양으로 평평하게 만들면 산자입니다.

유밀과(油蜜菓)가 대중들의 인기만 있었던 게 아니었습니다. 연등회, 팔관회 등 국가적인 불교행사는 물론이고 임금의 탄생일 등 국가적 행사와 연회, 나아가 왕족과 귀족 및 절의 행사 등에 반드시 올려졌습니다. 또 고려 충렬왕이 원나라 방문 때 연회상에 올린 유밀과를 맛본 원나라 사람들이 그 맛에 반해 이후 이를 '고려병(高麗餠)'이라 부르며 즐겨 찾았다고 전해진다.또 중국 왕실과 혼인을 맺기 위해 근친 상품으로 이용되기도 했습니다.

유밀과는 사치스러운 음식이기 때문에 제사상에 올리지 말라는 이황의 유언에 따라서 지금도 약과나 유과 등을 제사에 사용하지 않는다고 합니다.

조선시대 초기에는 서민들이 한과를 너무 좋아한 나머지 쌀, 찹쌀, 꿀 등이 부족해지는 현상이 나타나 한과제조를 법으로 금지한 사례도 있었습니다.

유밀과는 임금에게 올리는 낮것상 혹은 주다소반과의 단골 메뉴로, '원행을묘정리의궤'를 보면 정조가 어머니인 혜경궁 홍씨에게 차려드린 간식상인 주다소반과에 17그릇의 간식에 정과 등과 함께 유밀과가 올라와 있습니다.

유밀과에 대한 금지령은 태조, 세종, 세조, 성종, 연산군, 중종, 명종, 숙종, 영조, 정조의 실록에도 반복적으로 나타나고 있습니다. 흥선대원군은 환갑잔치, 혼인, 제향 이외에 조과를 사용하는 사람들은 곤장을 맞도록 규정까지 하고 있어 사람들이 얼마나 유밀과를 좋아했고 귀하게 여겼는지를 알 수 있습니다.

유밀과는 과실이나 새의 모양으로도 만들었는데, 유밀과를 상 위에 쌓게 되면서 넓적한 모습으로 바뀌었다고 '성호사설'은 전하고 있습니다. 제사에 올리는 유밀과를 제대로 만들지 못해 만든 사람들을 엄벌에 처했다는 기록도 남아 있어 이 음식에 얽힌 관심을 더욱 흥미롭게 합니다.

전라도는 최대 곡창지대이므로 음식의 재료가 풍부할 뿐 아니라 음식 맛있기로는 첫 손가락에 꼽히는 곳입니다.

한과 역시 매우 다양해 찹쌀가루와 구기자가루를 섞어 만든 구기자강정을 비롯해 산자, 유과, 동아강정, 연강정과, 비자강정, 전주약과, 창평흰엿 등이 있습니다.

관포(灌圃) 어득강(魚得江, 1470-1550)은 산수를 사랑하는 시명(詩名)이 있었으며, 특히 해학을 잘 했다. 일찍이 곡강군수(曲江郡守)가 되었을 때 시를 지어 친구가 엿을 보낸 호의에 감사하기를,

견성(甄城)의 풍토는 엿 만들기에 알맞은 건가

대광주리로 해마다 상방에 진상 하도다

도리어 괴이함은 동주에는 이러한 것이 없어서

3년 만에 비로소 고인에 힘입어 맛보았도다

甄城風土好飴糖

貢篚年年進上房

還惟東州無此物

三年始賴故人嘗

고 했습니다. 견성(甄城)은 완산 사람, 즉 전주 사람들은 엿을 잘 만들고 다른 군 사람은 그에 미치지 못하였기 때문에 해마다 공납했습니다. 이에 세상에서는 완산 엿이 가장 맛있다고 칭송했습니다

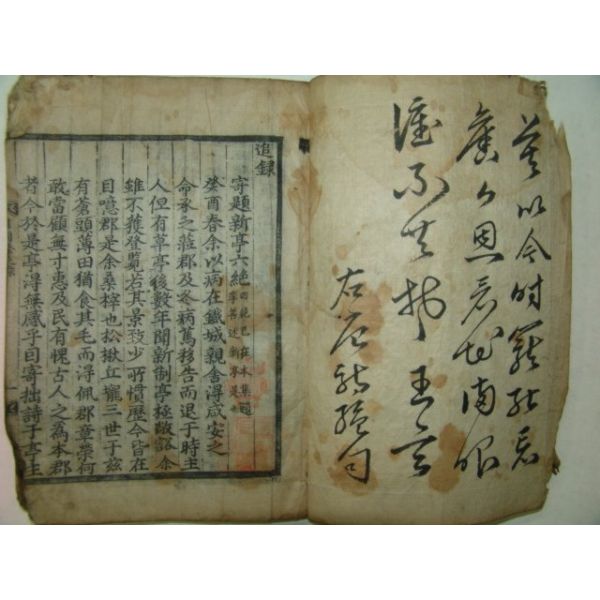

'관포집(灌圃集)'을 보면,

1521년 하동·구례·전주를 거쳐 서울로 가다 병이 들어 여산(礪山)에 체류하다 외가로 돌아오는 여정‚ 자신의 본가인 평안도 함종(咸從) 등의 지방의 기행을 많이 했다.

이 문집을 통해 남원에서 자고 임실, 운봉, 인월역 등에 들렀음이 확인됩니다. 그가 전주의 엿을 맛보았던 것 같습니다.

허균의 '도문대작(屠門大嚼)엔 “백산자(白散子)는 속명이 박산인데, 전주에서만 만든다(白散子 俗名薄散 唯全州造之)”고 소개하고 있습니다.

조선왕조실록(朝鮮王朝實錄) 세종조 11권, 3년(1421년) 1월 13일 네번째 기사를 보면,

예조에서 진상하는 물목을 아뢰면서 ‘백산(白饊)엿은 오직 전주에서만 만드는 것’이라고 하고 있으니, 그 전통은 상당히 오래된 것 같습니다.

'세종실록 11권, 세종 3년 1월 13일 병자 4번째기사 1421년 명 영락(永樂) 19년 예조에서 각도 진상 물품의 허실에 대해 아뢰다. 예조에서 계하기를,

"진상하는 물목(物目) 속에 경상도와 전라도에서는 홍시(紅柿)는 기재하였으나, 건시(乾柿)는 기재하지 아니하였고, 인포(引鮑)는 기재하였으나, 생전복은 기재하지 아니하였고, 함길도에서는 고등어는 기재하였으나, 내장젓은 기재하지 아니하였으며, 백산(白饊)엿은 오직 전주(全州)에서만 만드는 것인데, 역시 등록되지 아니하였으니, 상의 여러 종류 물건들을 의당 진상하게 할 것이오며, 또 평안도의 고치(膏雉) 와 냉동어(冷凍魚)와 제주의 감자(柑子)와 유자(柚子)와 동정귤(洞庭橘)과 유감(乳柑)과 청귤(靑橘)과 표고(標蒿)와 비자(榧子)와 조곽(早藿)과 원포(圓鮑)와 인포(引鮑)와 조포(條鮑)와 추포(搥鮑)와 오징어 등 물건도 또한 그 시절을 따라서 진상하게 하소서."

하니, 임금이 제주도에서 진상하는 것은 면제하도록 명하였다.

禮曹啓: "進上物目內, 於慶尙、全羅二道錄紅柿, 而不錄乾柿, 錄引鮑, 而不錄生鮑。 於咸吉道錄古道魚, 而不錄腹掌醢。 白饊飴糖, 惟産於全州, 而亦不載錄。 右件等物, 宜幷令供進。 且平安道之膏雉、凍魚, 濟州之柑子、柚子、洞庭橘、乳柑、靑橘、蔈蒿、榧子、早藿、圓鮑、引鮑、條鮑、搥鮑、烏賊魚等物, 亦將趁節供進。" 命除濟州進上'

엿도 잘 만드는 지방이 바로 전주였던 것입니가. 조선후기의 문인 이하곤은 1722년 전라도 일대를 유람하는 길에 전주에 들러 시장을 본 기록을 남기고 있습니다

'12월 12일 박지수와 경기전(慶基殿)에 갔다. 민지수도 왔다.…회경루에 올라 시장을 바라보았다. 수만 명의 사람들이 빽빽이 모인 것이 흡사 서울의 종로의 오시(午市) 같았다. 잡화가 산더미처럼 쌓였는데, 패랭이와 박산이 반을 차지했다. 박산은 기름으로 찹쌀을 볶아서 엿으로 버무려 만든다. 목판으로 눌러 종이처럼 얇게 펴서 네모로 약간 길쭉하게 자른 것이다. 네댓 조각을 겹쳐서 한 덩이로 만든다. 공사의 잔치와 제사상 접시에 괴어 올려 쓴다. 오직 전주 사람들이 잘 만든다'

전주의 시장에서 가장 많이 팔린다는 박산은 요즘 말로 하자면 쌀강정입니다. 박산을 전주에서 잘 만드는 것은 엿이 좋기 때문입니다.

허균은 자신이 먹어본 음식 중에서 맛있는 음식을 모두 모아서 ‘도문대작’이란 글을 썼는데, 이 글에서 “개성 엿이 상품이고 전주 엿이 그 다음이다. 요즘은 서울 송침교 부근에서도 잘 만든다.”라고 말하고 있습니다. 전주의 엿은 전국에서 두 번째였던 것입니다. 그는 또 ‘백산자’를 소개하면서 속명은 ‘박산’으로 전주 지방에서만 만든다 하고 있습니다. 역시 전주가 품질이 좋은 엿의 생산지였기 때문입니다.

1958년에 발간된 한문 '완산지'에도 박산이 유명했음을 인정하고 있습니다.

'성호사설의 '만물문(萬物門)' 산자조에 “별도로 떡을 얇게 네모난 모양으로 만들어 기름에 튀기고, 엿을 발라 튀밥을 붙인 것을 산자라고 한다(别為餅薄而四角油煎沃餳粘着糤米曰糤子)”고 그 만드는 법이 소개되어 있는데, 지금의 산자 만드는 법과 동일합니다.

안타깝게도 현재 전주에서 엿을 거의 구경할 수 없습니다.

그래도 눈처럼 희고 소담스러운 전주를 대표하는 한과 백산자의 전통이 남아 너무 좋습니다.

백산자(白饊子)는 눈처럼 희고 소담한 모양인 데서 그 이름이 유래했습니다.

백산자를 전주에서 잘 만드는 것은 엿이 좋기 때문입니다.사방 20cm가 넘는 넓적하고 두꺼운 떡으로 세반을 묻혀 만드는데, 입에 물면 바스스 부서지면서 사르르 녹는 맛이 일품입니다.

산자는 다식이나 약과와는 달리 짧은 시간에 만들기가 어렵습니다. 찹쌀을 보름 정도 삭힌 뒤 가루를 내어 찌고, 이를 절구에 오래 쳐서 얇게 편 다음 용도에 맞게 자릅니다. 바람이 안 통하도록 말려두었다가 잘 부풀도록 기름에 튀겨내고 여기에 고아낸 조청을 발라 정갈하게 만든 고물을 묻힙니다.

여러 단계를 거쳐 만들어야 하므로 집에서 만들기가 쉽지 않습니다. 또 바삭바삭하고 입 안에서 살살 녹을 만큼 부드러워야 하는데 노련한 솜씨가 아니고는 쉽지 않습니다.

백산자가 산자여 따르라라고 말하는 것 같습니다.

*순창산자와 박사골 쌀엿

현재 순창군 순창읍 남계리 815에는 3대에 걸쳐 60여 년간 순창산자를 제조하는 ‘시장당제과’가 있습니다. 보통 유과는 건조한 찹쌀반죽을 기름에 튀겨내지만 이집에서는 기름에 튀기지 않고 연탄불에 구워내는 것이 특징입니다. 기름에 튀기지 않기 때문에 바삭한 식감과 찹쌀의 고소한 맛이 살아 있습니다.

옛날부터 임실 박사골 삼계지역은 쌀엿을 만들어 먹던 농가가 많았고, 그 솜씨가 지금까지 이어져 내려와 이웃과 친지 간에 주고 받던 선물이 특산품이 됐습니다.

옛날 방식 그대로 농가에서 주문 생산하고 있습니다. 박사골에서 만든 쌀엿은 안에 바람구멍이 많이 들어 있어 깨물면 바삭바삭 부서져 엿을 먹는데 부담이 없고 바삭바삭한 느낌이 좋습니다.이 바삭함의 비밀을 살짝 엿보자면 둘이 앉아서 엿을 빚어 내는데 있습니다. 엿을 빚어 낼 때 늘이고 꼬는 과정에서 바람이 들어가 구멍이 생기고 이 때문에 엿이 딱딱하지 않고 입 안에서 잘 부서집니다.

입안에 달라 붙지 않습니다.엿을 먹기 힘든 것은 엿이 매우 끈적끈적해 씹으면 씹을 수록 이에 꽉 달라붙기 때문입니다. 이 때문에 엿을 먹다가 조금 부실한 이가 빠질 수도 있으며 멀쩡한 이가 빠지는 경우도 있습니다. 그러나 임실엿은 이에 달라 붙지 않으니 걱정 없이 마음껏 즐길 수 있습니다.

매우 고소합니다. 임실엿은 좋은 재료만을 엄선하여 사용하고 있다. 특히 콩가루와 깨를 아끼지 않고 듬뿍 집어 넣어 고소한 맛이 나고 몸에도 좋습니다.

*사진은 어득강의 시집과 사천의 관포정사

'전북스토리' 카테고리의 다른 글

| ‘쉿 물럿거라’ 경기전 올릴 ‘취두’가 침몰 운반선에 (0) | 2022.07.26 |

|---|---|

| 전주 예수병원 의사 주보선을 기억하며 기록하다 (0) | 2022.07.22 |

| 김제 객사 '벽성관(碧城館)'의 실체 처음 확인 (0) | 2022.07.19 |

| 조종안, '사진과 기록으로 보는 군산야구 100년사: 역전의 명수 군산상고VS 그 영광의 얼굴들' 개정판군산야구 100년史 개정판 (0) | 2022.07.19 |

| 유백영, 전주 서학동사진미술관에서 개인전 ‘유백영의 길’개최 (0) | 2022.07.19 |