한국국학진흥원, '선비들의 출처, 나아감과 물러남’ 한국국학진흥원, 전주류씨 수곡파 용와종택이 기탁한 '용와

' 편액 등 전시

공직자의 출처진퇴(出處進退)를 보여 준 류승현(柳升鉉)의 용와(慵窩) 편액을 보면, 류승현은 관직에 있으면서 공정하고 사사로움이 없이, 공평함으로 정무에 임해 당대 사람들로부터 ‘공평한 사람’이라는 평을 듣기에 충분하다. 류승현은 이인좌의 난이 일어나 영남 지역까지 반란군의 세력이 뻗쳐 올 때 안동부에서 제일 먼저 의병을 일으켰고, 피폐해진 고을과 병들고 지쳐있는 백성들을 구제하고 부패한 관리를 처벌하며 공정을 바로 세웠다. 고향인 박([瓢谷)에 집을 짓고 ‘용와’라고 이름 지은 것은 은퇴 이후 게으른 본성을 기르며, 학문의 정진을 게을리 하지 않겠다는 의지의 표현이었다.

한국국학진흥원 유교문화박물관은 21일부터 내년 2월 26일까지 기획전시실Ⅰ에서 선비들이 출처의 언저리에서 세상에 나아가고 물러남을 어떻게 판단했는지 살펴볼 수 있게 ‘선비들의 출처, 나아감과 물러남’이란 주제로 정기기획전을 갖는다.

'성학십도', '퇴계선생문집', '율곡전서', '남명집', '기언', '사직상소' 등을 전시하는 이번 정기기획전은 무료로 관람 가능하다.

‘출처진퇴’를 고민했던 유학자들의 모습을 통해, 올해 선출된 많은 공직자들이 국민을 위해 올바르게 국정을 운영해 주었으면 하는 바램이다.

전주류씨는 고려 시대 완산백(完山伯) 류습(柳濕)을 시조로 하는 가문이다. 조선 중기 류성(柳城·1533~1560)이 안동 무실로 처음 들어온 뒤 5대손인 류봉시(柳奉時)가 삼가정을 세워 자제 교육에 힘썼다. 아들인 류승현·관현 형제는 문과에 급제해 학문과 벼슬로 명성을 떨쳤다. 형제는 박실과 한들에 터를 잡고 선조들의 가르침을 바탕으로 가학에 힘썼다. 가계를 계승한 류승현은 가족이 스승과 제자가 되어 가학을 형성하고 이를 후대에 전승했다.

아들 류도원(1721~1791), 손자 류범휴(1744~1823), 증손자 류정문(1782~1839) 3대에 걸쳐 용와집, 노애집, 호곡집 등을 간행했다.

류관현은 형에게 가르침을 받아 가학을 계승했고 그의 아들 류통원(1715~1778)과 손자 류성휴(1738~1819)도 문중의 학문을 이어갔다.

전주류씨 집안은 성리학, 예학, 천문지리학 등 다양한 분야에서 학문을 연구해 퇴계학의 명맥을 이었다.

전주류씨 수곡파 용와종택이 한국국학진흥원원에 기탁한 ‘용와(慵窩)’ 가 눈길을 끈다. 류승현은 본관은 전주이며, 자는 윤경(允卿), 호는 용와(慵窩)다. 1719년(숙종 45) 과거에 급제하여 관리로 등용되었습니다. 류승현은 사헌부 장령, 종성 부사, 공조 참의, 영해 부사, 풍기 군수 등의 관직을 역임했다. 류승현은 당대 사람들로부터 ‘공평한 사람이다’라는 평을 들었다. 이와 같은 평가는 류승현이 관직에 있으면서 공정하고 사사로움이 없이, 공평함으로 정무에 임했기 때문이었다. 천하의 공정함을 가지고 관직에 임했던 류승현은 당시의 공직자들에게 귀감이 됐다.

류승현의 삶의 자세는 그의 호(號)와 편액인 ‘용와(慵窩)’를 통해 잘 알 수 있다. 류승현은 고향인 박실[瓢谷]에 집을 짓고 ‘용와’라고 이름을 지으며, 스스로 ‘용수(慵叟)’라고 일컬었다. 그가 작은 집을 지어놓고 ‘용와’라고 한 것은 은퇴 이후 게으른 본성을 기르며, 학문의 정진을 게을리 하지 않겠다는 의지의 표현이었다. 류승현은 '용와음(慵窩吟)'이란 시를 지어 자신의 뜻을 드러냈다.

감실 같은 집을 지으니 게으름만 늘고築屋如龕爲養慵

베갯머리 산골 물은 졸졸졸 흐르네枕邊鳴澗玉琤琮

두보의 동쪽 대숲을 새로 옮기고新移杜老東林竹

동파의 백학봉은 이미 사 두었네已買坡公白鶴峯

소리 그윽한 창가엔 골짝 새가 날아오고幽響近囪來谷鳥

녹음 짙은 난간에는 바위 솔이 드리웠네濃陰滴檻倒巖松

사람들아 깊은 처마 너른 집을 말하지 마라深簷廣廈人休說

무릎을 들이기엔 이 집도 넓으니此室猶寬此膝容

이 시에서 류승현은 감실 같은 작은 집을 지어놓고 게으른 본성을 기르며, 두보와 소동파의 삶을 살아가고자 하는 뜻을 보였다. 특히 시의 마지막 7~8구절은 도연명의 '귀거래사(歸去來辭)'의 구절을 인용한 것으로, 은퇴 이후 사욕을 제어하고 소박하게 살고자 했던 그의 소망이었다.

류승현은 작은 집을 짓고 은퇴 이후의 소박한 삶을 꿈꿨다. 하지만 류승현은 백성을 위한 일에 있어서는 주저함이 없었다. 1746년(영조 22) 류승현은 흉년이 극심했던 풍기에 군수로 부임하게 됐다. 류승현은 병든 백성들을 구제하기 위해 60대 노인의 몸임에도 혼자서 말을 타고 관찰사에게 달려가 구황(救荒)의 대책을 건의했다. 백성의 구휼을 위해 밤낮없이 노력한 류승현은 결국 병이 들고 말았다. 류승현은 쇠약해진 몸 상태에도 고을의 백성을 구휼하는 방법에만 몰두했다. 자신의 몸을 돌보지 않은 채, 백성만 생각한 류승현은 결국 67세의 나이로 숨을 거두고 말았다. 류승현은 세상을 떠났지만 그의 노력으로 풍기의 백성들은 나라로부터 진휼을 받았다. 진휼을 받은 백성들은 “이것은 우리 사또께서 남긴 은혜이다.”라고 말하며 애통해했다.

관료로 출사해서는 나라와 백성들을 위해 선정을 베풀었고, 은퇴해서는 ‘용와’라는 작은 집을 지어 청빈한 삶을 살아가고자 했던 류승현의 삶은 공직자로서 추구해야 할 출처진퇴(出處進退)의 모습을 잘 보여준다. 조선시대와 현대의 공직자는 비록 임용 방식은 다르지만 권한을 위임 받아 국가의 살림을 책임지고 운영하는 점은 같습니다. 공직자로서 공명정대하게 정사를 펼치고, 자신의 사욕은 누르고 청빈한 삶을 살아갔던 류승현의 모습은 현대의 공직자에게도 요구되는 자세다. 병든 와중에도 자신보다는 백성들의 안위만 생각했던 류승현의 이야기가 큰 울림으로 다가오는 이유는 지금의 우리가 진정으로 바라는 공직자의 모습이기 때문이지 않을까.

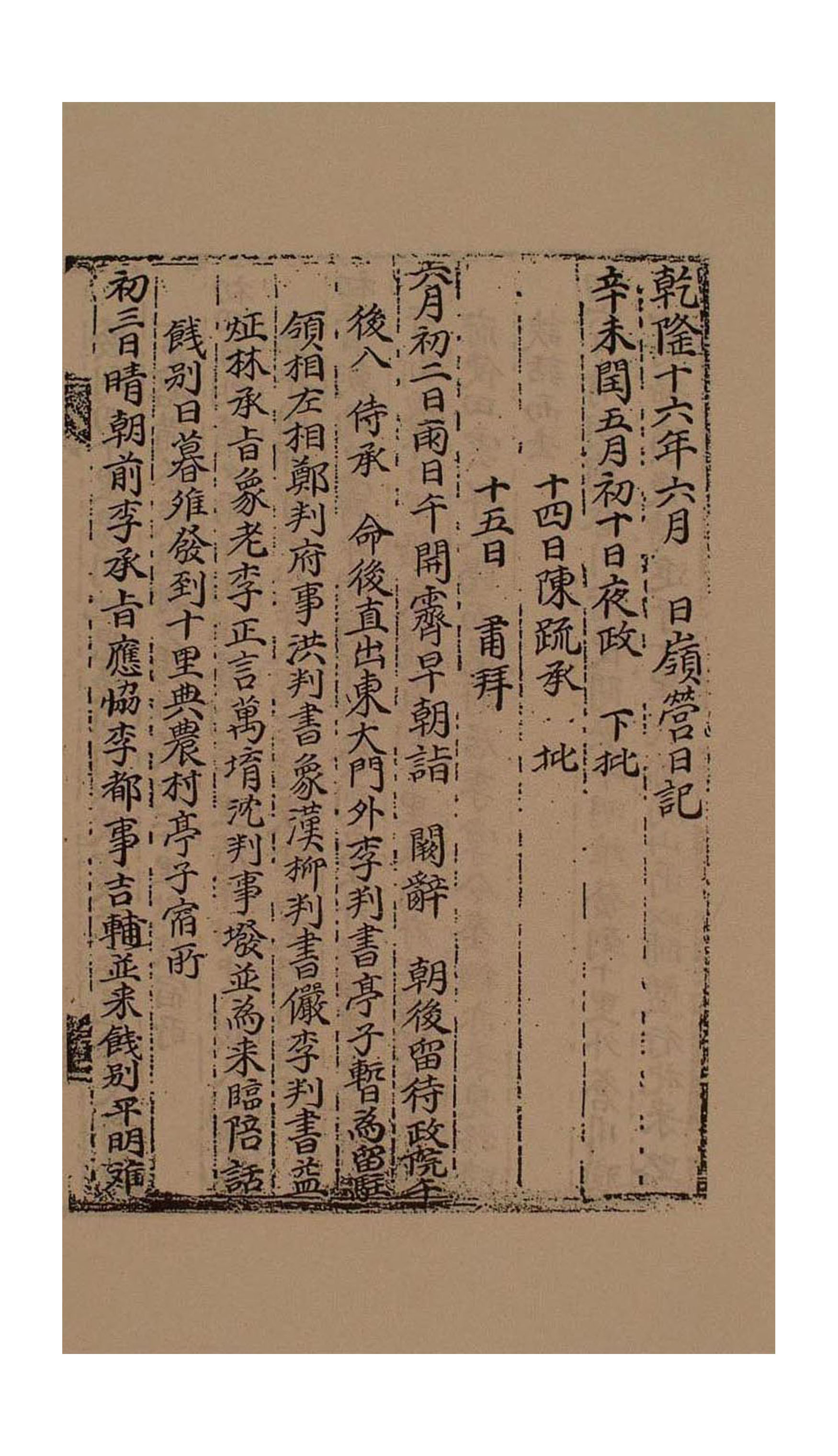

조재호(趙載浩)의 '영영일기(嶺營日記)'를 보면 1751년 7월 9일, 흥해군수(興海郡守) 이우평(李字平)이 전 도훈도(前都訓導) 서원석(徐元石)의 아내인 양민(良民) 잉질랑(芿叱娘)을 환곡(換穀)의 책임으로 잡아들였다가 용모에 반하여, 권력의 힘을 이용하여 남몰래 간통하고 그 일을 덮기 위해서 죄를 만들어 덮어씌우려는 사건이 발생하였다. 이와 관련된 소문이 파다하게 퍼지자 경상감사 조재호는 원석(元石) 부부와 연루된 개개의 사람들을 모두 잡아와 친히 조사하고 심문하니 이우평이 겁을 주어 잉질랑을 간통한 사정이 평문(平問)에도 낱낱이 드러나게 되었다.

유부녀를 겁주어 간통한 일은 자체로 처벌의 법률이 있어 사람에 있어서도 용서받기 어렵거늘, 흥해군수 이우평은 자신이 관직의 우두머리에 있으면서 고을 백성의 아내를 위협하여 간통하였으니, 그 한 짓을 논함에 참으로 추하고도 부도덕하기에, 이같이 간악하고 음탕하며 불법을 저지른 사람에게 결코 잠시도 군수의 직책에 둘 수 없다고 판단하였다. 이에 조재호 감사는 흥해군수 이우평을 직권으로 파직시키고 그에 대한 연유를 임금께 장계로 올린다. 또한 가을이라 사무가 바쁘니 후임자를 선출하여 보내줄 것을 요청하고 있다.

초간(草澗) 권문해(權文海, 1534~1591)의'초간일기(草澗日記)'를 통해 백성을 생각하며 직접 행동으로 보여준 사례도 볼 수 있다. 1590년 1월 6일, 굶주린 백성들이 늘어가자 권문해는 굶주린 마을 사람들을 도울 방도를 찾기 위해 동분서주 했다. 그리고 결국 직접 백성들을 찾아다니며 곡식을 나누어 구휼하기 시작했다. 대구 달성지역의 하빈(河濱)의 동면, 북면, 서면의 각 마을로 향하여 분진(分賑)하였다. 아침부터 시작된 구휼은 밤이 깊어가도록 이어졌다. 권문해는 밤이 깊어지자 관아로 돌아오지 못하고 윤효언(尹孝彦)의 집을 찾았다. 다음날도 분진은 계속되었다. 하빈현의 동면과 북면 서면에 이어 남면의 구휼이 시작되었다. 남면의 사람들도 굶주린 이들이 마을의 정자 앞에서 애타게 기다리고 있었다. 오전부터 시작한 분진은 오후 1시 되어서 끝이 났다. 이어 신서촌(身西村) 성당리(聖堂里)로 향하였다. 1월 6일부터 시작된 구휼은 사흘간 계속되었다. 1월 9일, 마지막으로 임암현(立岩縣), 내역리(內驛里), 검정리(檢丁里), 해안현(解顔縣)의 동촌리, 상향리, 서부리의 마을까지 모두 분진을 하였다.

사흘간 계속되는 분진이지만 여전히 굶주린 백성들이 이어졌다. 권문해는 한 달이 지난 2월 2일에도 읍내의 마을을 순회하며 백성들에게 쌀과 소금, 간장을 나누어 주었다./이종근기자

한국국학진흥원 유교문화박물관은 21일부터 내년 2월 26일까지 기획전시실Ⅰ에서 선비들이 출처의 언저리에서 세상에 나아가고 물러남을 어떻게 판단했는지 살펴볼 수 있게 ‘선비들의 출처, 나아감과 물러남’이란 주제로 정기기획전을 갖는다.

'성학십도', '퇴계선생문집', '율곡전서', '남명집', '기언', '사직상소' 등을 전시하는 이번 정기기획전은 무료로 관람 가능하다.

‘출처진퇴’를 고민했던 유학자들의 모습을 통해, 올해 선출된 많은 공직자들이 국민을 위해 올바르게 국정을 운영해 주었으면 하는 바램이다.

전주류씨는 고려 시대 완산백(完山伯) 류습(柳濕)을 시조로 하는 가문이다. 조선 중기 류성(柳城·1533~1560)이 안동 무실로 처음 들어온 뒤 5대손인 류봉시(柳奉時)가 삼가정을 세워 자제 교육에 힘썼다. 아들인 류승현·관현 형제는 문과에 급제해 학문과 벼슬로 명성을 떨쳤다. 형제는 박실과 한들에 터를 잡고 선조들의 가르침을 바탕으로 가학에 힘썼다. 가계를 계승한 류승현은 가족이 스승과 제자가 되어 가학을 형성하고 이를 후대에 전승했다.

아들 류도원(1721~1791), 손자 류범휴(1744~1823), 증손자 류정문(1782~1839) 3대에 걸쳐 용와집, 노애집, 호곡집 등을 간행했다.

류관현은 형에게 가르침을 받아 가학을 계승했고 그의 아들 류통원(1715~1778)과 손자 류성휴(1738~1819)도 문중의 학문을 이어갔다.

전주류씨 집안은 성리학, 예학, 천문지리학 등 다양한 분야에서 학문을 연구해 퇴계학의 명맥을 이었다.

전주류씨 수곡파 용와종택이 한국국학진흥원원에 기탁한 ‘용와(慵窩)’ 가 눈길을 끈다. 류승현은 본관은 전주이며, 자는 윤경(允卿), 호는 용와(慵窩)다. 1719년(숙종 45) 과거에 급제하여 관리로 등용되었습니다. 류승현은 사헌부 장령, 종성 부사, 공조 참의, 영해 부사, 풍기 군수 등의 관직을 역임했다. 류승현은 당대 사람들로부터 ‘공평한 사람이다’라는 평을 들었다. 이와 같은 평가는 류승현이 관직에 있으면서 공정하고 사사로움이 없이, 공평함으로 정무에 임했기 때문이었다. 천하의 공정함을 가지고 관직에 임했던 류승현은 당시의 공직자들에게 귀감이 됐다.

류승현의 삶의 자세는 그의 호(號)와 편액인 ‘용와(慵窩)’를 통해 잘 알 수 있다. 류승현은 고향인 박실[瓢谷]에 집을 짓고 ‘용와’라고 이름을 지으며, 스스로 ‘용수(慵叟)’라고 일컬었다. 그가 작은 집을 지어놓고 ‘용와’라고 한 것은 은퇴 이후 게으른 본성을 기르며, 학문의 정진을 게을리 하지 않겠다는 의지의 표현이었다. 류승현은 '용와음(慵窩吟)'이란 시를 지어 자신의 뜻을 드러냈다.

감실 같은 집을 지으니 게으름만 늘고築屋如龕爲養慵

베갯머리 산골 물은 졸졸졸 흐르네枕邊鳴澗玉琤琮

두보의 동쪽 대숲을 새로 옮기고新移杜老東林竹

동파의 백학봉은 이미 사 두었네已買坡公白鶴峯

소리 그윽한 창가엔 골짝 새가 날아오고幽響近囪來谷鳥

녹음 짙은 난간에는 바위 솔이 드리웠네濃陰滴檻倒巖松

사람들아 깊은 처마 너른 집을 말하지 마라深簷廣廈人休說

무릎을 들이기엔 이 집도 넓으니此室猶寬此膝容

이 시에서 류승현은 감실 같은 작은 집을 지어놓고 게으른 본성을 기르며, 두보와 소동파의 삶을 살아가고자 하는 뜻을 보였다. 특히 시의 마지막 7~8구절은 도연명의 '귀거래사(歸去來辭)'의 구절을 인용한 것으로, 은퇴 이후 사욕을 제어하고 소박하게 살고자 했던 그의 소망이었다.

류승현은 작은 집을 짓고 은퇴 이후의 소박한 삶을 꿈꿨다. 하지만 류승현은 백성을 위한 일에 있어서는 주저함이 없었다. 1746년(영조 22) 류승현은 흉년이 극심했던 풍기에 군수로 부임하게 됐다. 류승현은 병든 백성들을 구제하기 위해 60대 노인의 몸임에도 혼자서 말을 타고 관찰사에게 달려가 구황(救荒)의 대책을 건의했다. 백성의 구휼을 위해 밤낮없이 노력한 류승현은 결국 병이 들고 말았다. 류승현은 쇠약해진 몸 상태에도 고을의 백성을 구휼하는 방법에만 몰두했다. 자신의 몸을 돌보지 않은 채, 백성만 생각한 류승현은 결국 67세의 나이로 숨을 거두고 말았다. 류승현은 세상을 떠났지만 그의 노력으로 풍기의 백성들은 나라로부터 진휼을 받았다. 진휼을 받은 백성들은 “이것은 우리 사또께서 남긴 은혜이다.”라고 말하며 애통해했다.

관료로 출사해서는 나라와 백성들을 위해 선정을 베풀었고, 은퇴해서는 ‘용와’라는 작은 집을 지어 청빈한 삶을 살아가고자 했던 류승현의 삶은 공직자로서 추구해야 할 출처진퇴(出處進退)의 모습을 잘 보여준다. 조선시대와 현대의 공직자는 비록 임용 방식은 다르지만 권한을 위임 받아 국가의 살림을 책임지고 운영하는 점은 같습니다. 공직자로서 공명정대하게 정사를 펼치고, 자신의 사욕은 누르고 청빈한 삶을 살아갔던 류승현의 모습은 현대의 공직자에게도 요구되는 자세다. 병든 와중에도 자신보다는 백성들의 안위만 생각했던 류승현의 이야기가 큰 울림으로 다가오는 이유는 지금의 우리가 진정으로 바라는 공직자의 모습이기 때문이지 않을까.

조재호(趙載浩)의 '영영일기(嶺營日記)'를 보면 1751년 7월 9일, 흥해군수(興海郡守) 이우평(李字平)이 전 도훈도(前都訓導) 서원석(徐元石)의 아내인 양민(良民) 잉질랑(芿叱娘)을 환곡(換穀)의 책임으로 잡아들였다가 용모에 반하여, 권력의 힘을 이용하여 남몰래 간통하고 그 일을 덮기 위해서 죄를 만들어 덮어씌우려는 사건이 발생하였다. 이와 관련된 소문이 파다하게 퍼지자 경상감사 조재호는 원석(元石) 부부와 연루된 개개의 사람들을 모두 잡아와 친히 조사하고 심문하니 이우평이 겁을 주어 잉질랑을 간통한 사정이 평문(平問)에도 낱낱이 드러나게 되었다.

유부녀를 겁주어 간통한 일은 자체로 처벌의 법률이 있어 사람에 있어서도 용서받기 어렵거늘, 흥해군수 이우평은 자신이 관직의 우두머리에 있으면서 고을 백성의 아내를 위협하여 간통하였으니, 그 한 짓을 논함에 참으로 추하고도 부도덕하기에, 이같이 간악하고 음탕하며 불법을 저지른 사람에게 결코 잠시도 군수의 직책에 둘 수 없다고 판단하였다. 이에 조재호 감사는 흥해군수 이우평을 직권으로 파직시키고 그에 대한 연유를 임금께 장계로 올린다. 또한 가을이라 사무가 바쁘니 후임자를 선출하여 보내줄 것을 요청하고 있다.

초간(草澗) 권문해(權文海, 1534~1591)의'초간일기(草澗日記)'를 통해 백성을 생각하며 직접 행동으로 보여준 사례도 볼 수 있다. 1590년 1월 6일, 굶주린 백성들이 늘어가자 권문해는 굶주린 마을 사람들을 도울 방도를 찾기 위해 동분서주 했다. 그리고 결국 직접 백성들을 찾아다니며 곡식을 나누어 구휼하기 시작했다. 대구 달성지역의 하빈(河濱)의 동면, 북면, 서면의 각 마을로 향하여 분진(分賑)하였다. 아침부터 시작된 구휼은 밤이 깊어가도록 이어졌다. 권문해는 밤이 깊어지자 관아로 돌아오지 못하고 윤효언(尹孝彦)의 집을 찾았다. 다음날도 분진은 계속되었다. 하빈현의 동면과 북면 서면에 이어 남면의 구휼이 시작되었다. 남면의 사람들도 굶주린 이들이 마을의 정자 앞에서 애타게 기다리고 있었다. 오전부터 시작한 분진은 오후 1시 되어서 끝이 났다. 이어 신서촌(身西村) 성당리(聖堂里)로 향하였다. 1월 6일부터 시작된 구휼은 사흘간 계속되었다. 1월 9일, 마지막으로 임암현(立岩縣), 내역리(內驛里), 검정리(檢丁里), 해안현(解顔縣)의 동촌리, 상향리, 서부리의 마을까지 모두 분진을 하였다.

사흘간 계속되는 분진이지만 여전히 굶주린 백성들이 이어졌다. 권문해는 한 달이 지난 2월 2일에도 읍내의 마을을 순회하며 백성들에게 쌀과 소금, 간장을 나누어 주었다./이종근기자

'전북스토리' 카테고리의 다른 글

| 이종근, 화순 도남재에서 만취 위계도선생님을 만나 한문 공부 (0) | 2022.06.09 |

|---|---|

| 노사학파의 학맥도 (0) | 2022.06.09 |

| [한국전통문화의전당 '시루방'의 인기비결을 알아 보니] ‘한국의 맛과 멋을 즐기려는 체험객들로 북적이다’ (0) | 2022.06.07 |

| [인문학 스토리] 전주와 완주의 32가지 ‘완산승경(完山勝景)' (0) | 2022.06.06 |

| 전북 문학 속의 들꽃 (0) | 2022.06.05 |