미인도는 동양에서 일찍부터 그려지던 화목의 하나였다.

우리나라에서의 미인도는 삼국시대부터 있었던 것으로 보기는 하지만, 본격적으로 미인도라고 부를 수 있는 것은 조선 중기 이후의 풍속화에서부터 나타난다. 그 가운데 가장 널리 알려진 것이 신윤복의 「미인도」이다. 그런데 이렇게 여인 한 명이 아니라 여러 명의 여인을 그려 8폭 병풍으로 만든 작품도 전한다. 채용신의 작품으로 전해지는 「팔도미인도(八道美人圖)」이다.

[전(傳)채용신 「팔도미인도(八道美人圖)」, 8폭 병풍, 면본채색, 병풍: 203.5 x 584cm, 송암문화재단 OCI미술관]

신윤복의 「미인도」처럼 그려진 여인들은 모두 기생이다. 남녀 유별하던 시대에 볼 수 있는 외간 여자의 얼굴은 그나마 기생뿐이었을 것이니 당연한 일인지도 모른다.

이 병풍이 전(傳)채용신 작품으로 불리는 이유는 병풍 왼쪽 맨 마지막 그림 왼쪽 하단에 ‘팔도미인관기초상채용신사(八道美人官妓肖像蔡龍臣寫)’라는 관지와 채용신의 인장이 찍혀 있지만 그것이 원래의 화폭이 아닌 별지로 부착되어 있는 까닭이다.

「팔도미인도(八道美人圖)」에 그려진 각각의 기생들 면모를 보면 비록 ‘미인’이라는 단어를 동원했지만, 채용신은 단순한 미모보다는 시재(詩才)나 의기(義氣)가 뛰어났던 인물들을 선별하여 그렸음을 짐작할 수 있다. 그래서 이 8폭 병풍은 단순히 춘의(春意)적 의도에서 그려진 미인도가 아닌 조선시대의 뛰어난 기생들의 초상화 모음으로 보아야 할 듯하다.

우리 전통사회에서 미인의 조건으로 30가지가 충족되어야 했다. 살결, 치아, 손은 희어야 하고(3백), 눈동자, 눈썹, 속눈썹은 검어야 하고(3흑), 입술, 볼,손톱은 붉어야 하고(3홍), 목, 머리, 팔다리는 길어야 하고(3장), 치아, 귀, 발길이는 짧아야 하고(3단), 가슴, 이마, 미간은 넓어야 하고(3광), 입, 허리, 발목은 가늘어야 하고(3협), 엉덩이, 허벅지, 유방은 두터워야 하며(3태), 손가락, 목, 콧날은 가늘어야 하고(3세), 유두, 코, 머리는 작아야 했다.(3소)

관지에는 이 기생들이 8도의 관기(官妓)라고 밝혔다. 그러나 채용신이 이 관기들을 직접 보고 그린 것이 아니라 전해들은 말을 근거로 하여 그린 것이라 한다.

①강릉미인 일국은 이마가 높고 넓어 서글서글한 인상이고, ②평양미인 계월향은 턱이 뾰족하고 광대뼈가 도드라지지만 이목구비가 적어 전형적인 미인의 모습이다. ③함경미인 취련은 입술과 눈이 작으면서도 맵시 있고, ④청주미인 매창은 다소곳한 모습이 기품 있다. ⑤장성미인 취선은 눈이 크고 눈썹이 길어 아담한 느낌이고, ⑥화성미인 명옥은 기다란 눈과 코가 매력적이다. ⑦진주미인 산홍은 둥그스름한 얼굴에 이마가 편평해 우아한 멋을 자아내고, ⑧서울미인 홍랑은 볼이 통통하고 콧방울이 커 애교 넘치는 모습이다.

. 그림의 시작은 한성관기(漢城官妓)인 홍랑(洪娘)이다.

화면 속 여인은 전체적으로 약간 비껴선 자세로 고개를 다소 숙이고 시선은 아래에 두고 있다. 무거운 가체를 받치듯 손을 머리에 올리고 한쪽 다리를 살짝 구부린 채 치마 자락을 움켜쥐고 있는 모습은 다른 미인도에서 흔한 도식화된 자태다. 볼이 통통한 얼굴이다.

홍랑(洪娘)은 함경도 홍원(洪原) 출신의 기생이었다. 선조 때에 시인으로 이름이 높았던 최경창(崔慶昌)이 함경북도 경성(鏡城)에 북평사(北評事)로 주재할 때 그 막중(幕中)에 머무르면서 최경창과의 사이에 소생까지 두는 사이가 되었다. 후에 최경창이 돌아가 병들었다는 소식을 듣고는 한성까지 찾아갔고, 최경창이 죽었을 때는 3년 동안 시묘하고 절개를 지켜, 이에 감동한 최씨 문중에서 홍랑이 세상을 떠나자 문중 선산에 묻어 주었다고 전해진다.

은 몸은 정면이지만 고개는 왼쪽을 향한 채, 왼 손은 뒷짐을 지고 오른손으로는 가슴두르개인 말기의 끈을 쥐고 있다. 가체를 올리지 않고 가르마를 타 쪽 진 머리를 했다. 둥그스름한 얼굴형에 비해 이마는 각이 지고 편평해 보인다.

산홍은 진주 교방(敎坊) 소속의 기녀였다. 을사오적(乙巳五賊)의 한사람인 이지용(李址鎔)이 1906년에 진주에 왔다가 산홍을 보고 마음을 빼앗겨 천금을 내놓고 첩이 되어달라고 했다. 그러자 산홍이 큰소리로 “세상사람 역적의 첩이 될 수는 없다.”라고 하였다고 한다. 이에 이지용이 노하여 산홍을 때렸다고도 하고, 죽였다는 말도 있다.

▶교방(敎坊) : 기녀들을 중심으로 하여 가무를 관장하던 기관

은 몸은 정면을 향하고 있으나 고개는 약간 오른쪽을 향한 채, 두 손은 가슴과 허리 사이에 동여맨 말기의 끈을 만지고 있다. 갸름한 얼굴에 처진 눈꺼풀과 작고 얇은 입술을 지녔다.

명옥은 생몰 연대가 미상인 화성의 기생이다. 다만 그녀가 지었다는 시조 한 수가 전한다.

“꿈에 뵈는 임이 신의 없다 하건마는,

탐탐히 그리울 제 꿈 아니면 어이 뵈리.

저님아 꿈이라 말고 자로자로 뵈시소.“

은 살짝 왼쪽을 향해 서서 고개를 조금 숙여 아래를 보고 있다. 왼손으로 치마 끝자락을 돌려 잡고 있고, 오른쪽은 치마 자락에 가려 보이지 않는다. 귀 밑에 실머리가 눈에 띈다. 눈매가 약간 치켜 올라간 듯하고, 콧방울이 작고 턱이 조금 뾰족한 편이다.

취선은 시를 잘 짓던 16 ~ 17세기의 전라남도 장성(長城) 기생으로 호가 설죽(雪竹)으로 알려져 있다. 그녀가 지은 것으로 알려진 ‘백마강회고(白馬江懷古)’라는 한시가 전한다.

“晩泊皐蘭寺(만박고란사) 해질녘 고란사에 이르러

西風獨倚樓(서풍독의루) 서풍에 홀로 누대에 기대보니

龍亡江萬古(용망강만고) 용은 떠났어도 강은 만고에 흐르고

花落月千秋(화락월천추) 꽃은 떨어졌어도 달은 천추에 밝네.“

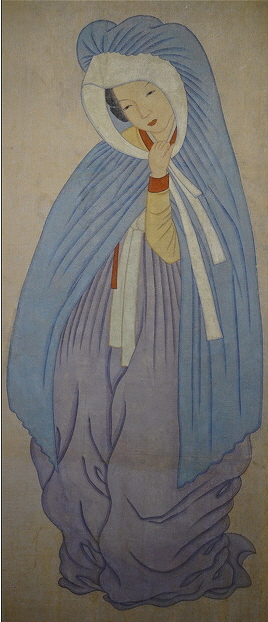

은 쓰개치마를 쓰고 오른쪽으로 약간 비껴선 자세로 고개를 숙이고 있다.

매창의 본명은 향금(香今)이고, 호가 매창이다. 계유년(癸酉年)에 태어나 계생(癸生), 계랑(癸娘)이라고도 불렸으나, 본인이 마음에 들지 않았는지 스스로 ‘매창(梅窓)’이라고 자호(自號)했다. 그녀가 지은 한시 수백 수 가운데 58수를 추려 모은 「매창집(梅窓集)」이 전하며, 이를 통해 그녀의 생몰년도(1573 ~ 1610)도 분명하게 알려져 있다. 그림에는 청주미인으로 소개되고 있지만 매창은 전라북도 부안(扶安) 출신의 기생이다.

조선 후기의 문인 홍만종(洪萬宗)의 시평집인 「소화시평(小華詩評)」에는 “근래에 송도의 진랑(眞娘: 황진이)과 부안의 계생(桂生)은 그 사조(詞藻)가 문사들과 비교하여 서로 견줄 만하니 참으로 기이하다”고 적었을 정도로, 조선 불세출의 기생 황진이(黃眞伊)와 더불어 쌍벽을 이루는 명성을 얻었었다.

아래는 그녀가 정인(情人)이었던 천민 출신의 시인 유희경(劉希慶)을 생각하며 지었다는 시이다.

“이화우(梨花雨) 흩뿌릴 제 울며 잡고 이별한 임

추풍낙엽(秋風落葉)에 저도 나를 생각하는가.

천 리에 외로운 꿈만 오락가락 하노라.“

그 다음은 이다.

정평(定平)은 조선시대 함경남도 남부에 위치한 군(郡)이었다. 취련(翠蓮)은 영조 때의 정평 기생으로 시에 능하고 노래와 춤을 잘하였다고 한다.

조선 후기에 편찬된 편자 미상의 시화집인 「해동시화(海東詩話)」에 “정평기(定平妓) 취련(翠蓮)은 시재(詩才)가 있다. 회곡(晦谷) 윤양래(尹陽來)가 평안도 관찰사로 있을 때 취련을 감영에 불렀는데 장마 때문에 돌아가지 못하게 되자 얼굴에 근심하는 빛이 가득했다. 윤공이 시부(詩賦)를 지어보라고 하자 취련이 일절(一絶)을 지었다.”란 기록과 함께 아래의 시가 실려 있다.

“十日長霖苦未晴(십일장림고미청) 열흘이 되어도 괴로이 장마가 개이지 않아

鄕愁暗暗夢中驚(향수암암몽중경) 고향 생각 깊어 꿈속에서도 놀라네.

中山在眼如千里(중산재안여천리) 중산은 눈앞에 있지만 천 리 길 같아

悄倚危欄黙數程(초의위란묵수정) 근심스레 난간에 기대어 앞길 헤아리네.“

중산(中山)은 정평의 옛 이름이다. 취련의 시를 본 윤공이 이를 기특하게 여겨 말을 주어 취련을 보내주었다고 한다.

은 오른쪽을 향하여 몸을 돌려 서서 정면을 응시하고 있는 모습이다. 광대뼈가 도드라져 보이고 턱이 뾰족하며 나이가 있는 얼굴로 그려졌다.

실제의 계월향( ? ~ 1592)은 절세미인에 가야금, 춤 솜씨도 뛰어난 당대 평양 최고의 기생이었다고 한다. 임진왜란 당시 평안도병마절도사 김응서(金應瑞)의 애첩이었던 그녀는 왜장 고니시 유키나가[小西行長]의 부관장수에게 몸을 더럽히게 되자 적장(敵將)을 속여 김응서로 하여금 적장의 머리를 베게 한 뒤 탈출하려다 왜적에게 발각되자, 자신은 김응서의 칼을 받아 순국하고 김응서만 탈출하게 했다는 평양의 의기(義妓)이다.

1919년 기미독립운동이 일어나자, 나이 20세이던 평양의 채금홍(蔡錦紅)이라는 기생은 계월향의 사당인 의열사(義烈祠)를 참배하고 아래의 시를 지었다가 왜국 순경에 잡혀 10일간 구류되었다고 한다.

“嗟歎前朝桂月香(차탄전조계월향) 슬프도다. 조선의 계월향이여,

芳魂何處獨悽傷(방혼하처독처상) 꽃다운 혼 어느 곳에서 홀로 슬퍼하는가.

練光亭上朱欄朽(연광정상주란후) 연광정 위 붉은 난간은 썩어지고,

義烈祠前蔓草長(의열사전만초장) 의열사 앞에는 덩굴만 무성하네.“

▶연광정(練光亭) : 평양 대동강가의 명승지로 관서팔경의 하나.

에 대해서는 따로 전해지는 기록이 없다.

참조 및 인용 : 새전북신문(이종근)

조선 후기 미인도의 영향과 변형(임미현, 사학연구 제133호, 한국사학회), 한국향토문화전자대전(한국학중앙연구원), 한국고전여성시사(조연숙, 2011, 국학자료원), 인물한국사(신병주, 장선환), 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원),

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

그림 출처

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , 각 폭 그림 130.1 x 59.5cm, OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관]

[전(傳)채용신 「팔도미인도」中 , OCI미술관], 사진 순

'한국스토리' 카테고리의 다른 글

| 춘향의 십장가 (0) | 2022.01.23 |

|---|---|

| 흥부의 매품팔이 (0) | 2022.01.23 |

| 어진 화가 채용신이 그려준 부농의 아내 (0) | 2022.01.18 |

| 채용신, 임실에서 82원에 초상화를 그리다 (0) | 2022.01.12 |

| 고창의 호랑이 이야기 (0) | 2022.01.05 |