-

- 고고학자들이나 역사학자들에 의하면, 우리 한민족의 장묘 문화는 신석기시대를 거쳐 청동기시대에 이르러 지배계층들이 만든 지석묘와 같은 분묘 형식으로 나타난다. 삼국시대에 이르러 고구려, 백제, 신라는 차츰 각기 고유한 장묘문화를 형성하였는데, 고구려는 초기에 석총(石塚)을 많이 썼다. 그 중에서도 계단식 적석총(積石塚)인 장군총과 태왕릉은 유명하다. 4세기 말에서 5세기 초부터 나타나기 시작한 토총(土塚)은 전실(前室)과 후실(後室)을 연결하고 전실 양측에 작은 측실(側室)을 두어, 왕궁에 버금가는 지하궁전을 조성하여 당시 고구려 지배계층의 생활, 의식, 종교 등을 알 수 있다.

- 한성시대 백제의 분묘는 적석총과 일반 봉토분으로 나눌 수가 있는데, 봉토분은 다시 봉토 속에 석실을 만든 석실총과 토축으로 꾸민 토광묘(土壙墓)로 다시 나눌 수 있다. 이들은 고구려의 적석총과 서로 연관이 있다. 공주시대 백제의 고분으로는 석실묘와 전축분을 들 수 있다. 이 시대의 전축분은 중국의 남조(南朝)와 밀접한 관계를 가진 것으로, 무령왕릉과 송산리 6호분이 좋은 예이다.

- 신라시대의 능으로는 경주의 적석목곽분(積石木槨墳)을 대표로 들 수 있다. 이들은 초기에는 평지에 봉토분으로 조성되다가 통일신라시대에 가까이 오면서 점차 주위의 구릉지대로 옮겨지게 된다. 천마총은 봉분의 지름이 47m, 높이가 12.7m인 적석목곽분이다. 신라시대 능의 형태는 7세기에 와서 바뀌기 시작한다. 초기의 왕릉들은 봉토를 보호하기 위해 봉토 아랫부분에 자연석을 보이지 않게 쌓았으나, 무열왕릉은 봉토 주위에 자연석을 띄엄띄엄 세워 봉분 밖으로 호석이 노출되었다. 이러한 자연석의 호석을 두는 제도는 당나라에서 들어온 것으로, 통일신라시대에 점차 가공석을 단을 지어 두르는 통일신라의 고유한 형식으로 발전하게 되고, 다시 십이지상(十二支像)을 새긴 판석을 두르고 석난간을 두르게 되며, 능 앞에는 석인(石人)이나 석수(石獸)를 배치하는 것으로 정착하게 되는데, 이러한 능침제도는 고려를 거쳐 조선에까지 계승되었다.

- 고고학자들이나 역사학자들에 의하면, 우리 한민족의 장묘 문화는 신석기시대를 거쳐 청동기시대에 이르러 지배계층들이 만든 지석묘와 같은 분묘 형식으로 나타난다. 삼국시대에 이르러 고구려, 백제, 신라는 차츰 각기 고유한 장묘문화를 형성하였는데, 고구려는 초기에 석총(石塚)을 많이 썼다. 그 중에서도 계단식 적석총(積石塚)인 장군총과 태왕릉은 유명하다. 4세기 말에서 5세기 초부터 나타나기 시작한 토총(土塚)은 전실(前室)과 후실(後室)을 연결하고 전실 양측에 작은 측실(側室)을 두어, 왕궁에 버금가는 지하궁전을 조성하여 당시 고구려 지배계층의 생활, 의식, 종교 등을 알 수 있다.

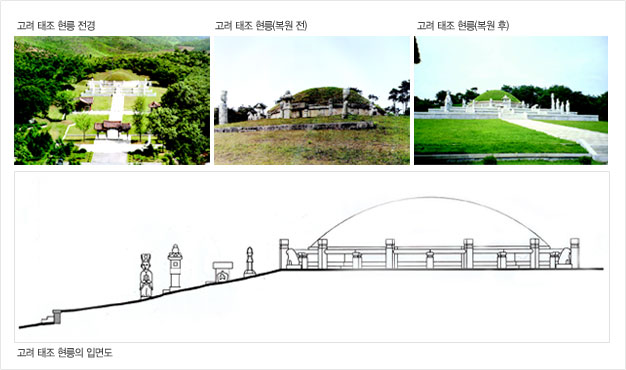

- 고려의 왕릉은 개성 부근 산악지대에 주로 분포하고 있다. 많은 왕릉들이 몽고의 침입과 도굴 및 조선시대의 개축 등을 거치면서 원형이 많이 변하였으나, 태조의 능인 현릉(顯陵), 공민왕의 능인 현릉(玄陵)과 그의 부인 노국공주의 능인 정릉(正陵)은 비교적 완전한 형태로 잘 보존되었다.

- 고려의 왕릉들은 풍수를 살펴 산 중봉에 자리 잡아 좌청룡, 우백호의 산줄기가 능 뒤에서부터 좌우로 뻗어 내리고, 명당수가 능의 서쪽에서 동쪽으로 흘러가는 지세를 골라잡았는데, 이러한 택지 원칙은 조선시대의 왕릉에도 기본적으로 계승되었다.

- 태조의 현릉(顯陵)은 송악산 기슭에 장사 지냈다가 몇 차례 천장을 거쳐 현재의 위치에 자리 잡게 되었다. 능역은 송악산 서쪽 기슭에 좌청룡, 우백호의 야산을 낀 지세에 자리하고 있다. 봉분 주위에는 신라의 왕릉처럼 면석(面石)에 십이지신상을 얇게 돋을새김한 호석이 아랫부분에 둘러져 있고, 그 밖으로 석난간이 둘러져 있다.

봉분 앞에는 석상(石床), 장명등(長明燈)이 있으며, 그 좌우에 망주석 1쌍, 석인(石人) 1쌍이 각각 마주보고 세워져 있고, 네 모퉁이에 2쌍의 석사자가 능을 수호하고 있는 배치를 하였다. 능역 중앙에는 정자각이 있고, 정자각 입구에는 원래 홍살문이 있었다고 한다. 또, 능비(陵碑)가 능 우측에 있었던 것으로 짐작하나 지금은 없다. 현릉에는 망주석과 장명등이 있으나 조선시대의 것으로 보는 설도 있다.

- 고려 말에 조성된 현릉(玄陵)은 개성 서쪽의 만수산 남쪽 기슭에 분포되어 있는 왕릉들 중에 서쪽 맨 끝에 있다. 공민왕은 1365년에 왕비인 노국공주가 죽자 자신이 직접 설계하고 감독하여 9년에 걸쳐 능을 완성하였다고 한다. 고려의 능침제도는 왕릉과 왕비능이 따로 만들어지는 것이었는데, 공민왕릉 때에 이르러 처음으로 같은 곳에 있게 되었다. 무엇보다도 현릉은 왕릉으로서 완비되어 있어 고려시대 능침제도의 일대 전기를 이루는 대표적인 능으로, 조선시대 능침제도와 직접 연결된 매우 중요한 능이다.

- 현릉과 정릉은 석축을 쌓아 조성한 3단으로 구성되었는데, 상단에 봉분을 만들어 능실을 두었다. 공민왕의 현릉은 상단 서쪽, 즉 오른쪽에, 노국공주의 정릉은 동쪽에 나란히 자리 잡고 있다. 동원 쌍분 형식인 봉분의 지름은 13m, 높이 6.5m이고, 두 능에는 병풍석과 호석, 돌난간이 각각 둘려져 있고, 그 밖으로 석호(石虎) 4구, 석양(石羊) 2구가 배치되어 있다. 그 안 모퉁이에는 석호가 놓였고 능과 능 사이 앞뒤로 석양, 능 앞 좌우에는 망주석이 1기 씩, 또 각 능 앞 중앙부에 석상이 1개 씩 놓여 있다. 제2단은 상단보다 낮은데, 그 사이에 돌계단이 하나씩 있고, 그 앞에 장명등이 하나씩 있으며, 그 좌우에 문석인이 2쌍 서 있다. 제3단으로 내려서면 무석인이 2쌍 서 있다. 현궁 내부에는 벽화가 있는 석실이 있다.

- 고려시대의 능침제도를 종합하면, 능실은 석실이었고, 봉분 외부는 통일신라의 능침제도를 이어받아 호석과 난간석, 석인, 석수 등을 배치한 형식이었지만 호석에 부조된 십이지상은 사라지고 봉분의 주위에 배치되던 네 마리의 사자도 두 마리로 줄어들어 봉분 앞 양편에 배치된다. 고려시대의 능에는 신라시대의 능에 없던 망주석, 장명등, 정자각 등 새로운 요소도 갖추어 지는데, 이러한 시설은 조선시대에 계승된다. 고려시대의 능침제도와 능묘조각은 송나라의 영향을 받았다고는 하지만(『고려사』 세가 권27), 통일신라시대에 확립되어 전개된 우리 나름의 능묘 문화를 보여 주고 있다. 고려시대와 조선시대 왕릉이 크게 다른 점은 고려의 왕릉은 돌을 쌓아 단을 만들고 돌계단을 만들어 그 상단에 봉분을 조성하지만, 조선의 왕릉은 계단을 만들지 않고 둥그스름한 토단 상부에 봉분을 조성한 점이다.

-

- 조선시대의 왕릉은 대부분이 서울을 중심으로 분포되어 있다. 조선시대의 왕릉이 들어서는 터는 고려시대부터 중요하게 고려한 풍수에 근거하여 택지(擇地)되었으며, 한번 조성한 능이라도 풍수가 나쁜 것으로 판정되면 천장하였다.

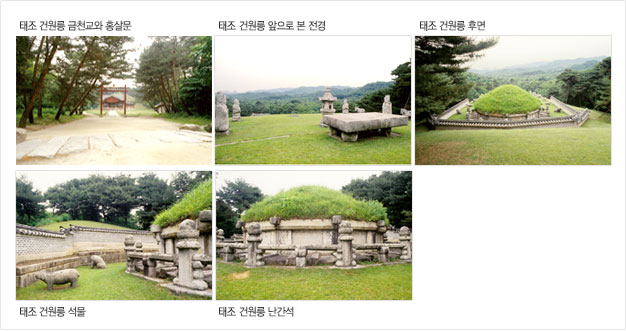

- 조선 초기 능제는『국조오례의』에 규정되어 있는데, 조선 건국 후 조성한 정릉(貞陵), 건원릉(健元陵), 제릉(齊陵)을 통하여 차차 정착되었다. 그리고 그 기본 형식은 조선시대 전시대를 통하여 이어진다.

- 조선 건국 후 최초로 조성된 능은 정릉이다. 중구 정동에 위치하였던 정릉은 조영 12년만인 1409년(태종 9)에 혜화동 밖 사하리(지금의 정릉동)로 이장되어 지금은 원형이 보존되어 있지 않다. 따라서 당시의 능침제도는 잘 모르지만 정릉 봉분의 병풍석을 뜯어 보수한 광통교(지금의 광교)의 석재 일부를 보면, 병풍석 문양은 공민왕의 현릉, 노국공주의 정릉과 비슷하다고 한다.

- 1407년(태종 7)에 태종은 조선이 건국되기 전 돌아가신 그의 생모인 신의왕후 한씨의 묘를 박자청(박자청은 정릉 조성 시 실무를 담당하였다.)에게 왕비릉의 규모로 확장케 하는데, 이 릉이 바로 현재 개성시 판문군 상도리에 조성되어 있는 제릉이다. 이 제릉도 공민왕의 능제를 크게 참고한 것으로 본다. 그 후 박자청은 1408년(태종 8) 5월 24일 서거한 태조의 건원릉의 축조를 맡게 되는데, 건원릉도 공민왕릉을 모델로 삼았다. 건원릉 조성 당시 태종과 신진 성리학자들은 현실을 회격실(灰隔室)로, 원로 중신들은 전통적인 석실(石室)을 주장하는데, 태종은 세자를 종묘에 보내어 점을 치게 해서 점괘에 따라 석실로 정하게 되고(『태조실록』 권16, 8년 7월 임신), 이 제도는 조선 초기 능침제도로 확정된다.

- 건원릉 입구에는 능역을 표시하는 홍살문이 있다. 이 홍살문에서 박석을 깐 참도가 정자각 정면으로 기단 아래까지 가다가 동쪽으로 꺾여 정자각 기단 동쪽의 계단으로 연결된다. 참도 중에서 높은 쪽의 신도는 정자각 동쪽의 소맷돌이 있는 계단으로 이어져 정자각 뒤 능의 강(岡)으로 이어지고, 낮은 쪽의 어도는 정자각 기단 동쪽의 평계단으로 올라가 기단 서쪽으로 내려오는 계단으로 이어진다. 정자각 뒤쪽에는 예감을 만들었으며, 정자각 동쪽에는 신도비를 보호하는 비각을 세웠고 비각 맞은편에는 소전대석을, 비각 남쪽에는 고방을 두었으며, 재방(齋房)은 그 밑으로 두었다.

- 건원릉의 능원은 3단으로 구성되었다. 현궁은 고려의 능침 제도를 따라 지하 석실로 하였고, 그 앞에는 부장품을 위한 석실 곁방을 내어 지었으며, 석실의 덮개석 주위 평지 주변에는 호석을 둘렀다. 이 호석은 지대석 위에 우석(隅石)을 놓고 사이사이에 면석 12기를 세웠으며, 그 위에 만석(滿石)을 얹은 뒤 모서리마다 인석(引石)을 놓고 있다. 그 주위에는 석난간을 둘렀고, 석난간과 호석 사이에는 박석을 바깥쪽으로 경사지게 깔아 배수와 보강의 기능을 겸하도록 하였다. 난간석 밖 동, 서, 북 3면에는 높이 3, 4척의 곡장을 쌓았으며, 담장 안에 석양(石羊) 넷을 동서로 나누어 세웠고 석호(石虎) 넷은 북쪽에 둘, 동, 서의 석양 사이에 하나씩 두어 봉분 밖을 향하며 서있다.

-

- 능 앞에는 석상을, 좌우로 망주석을 하나씩 세워 서로 대하도록 하였고 그 앞으로 한 단을 낮추어 중앙에 장명등을 세웠으며 이 앞 양쪽에 문석인 각각 하나씩과 석마(石馬) 한 필씩 세웠고, 다시 한 단을 낮춘 곳에 무석인 한 쌍과 석마 한 필씩 세웠다. 문무석인 뒤에 세운 석마(石馬)는 고려 시대 능침제도에는 없던 것이다. 건원릉에 봉분을 12면 호석과 석난간으로 두르고, 봉분 동, 서, 북에 곡장으로 조성한 것은 조선시대 능침제도의 기본이 된다. 고려 말 능제와 건원릉의 제도는 기본적으로 큰 차이는 없으나 세부적으로 석수 배치라든가, 능원 남쪽에 둔 단의 숫자에 차이가 있다. 또, 고려시대의 능침은 산 중턱에 올려져 있어 강(岡)을 가로질러 능원으로 오르는 계단이 나있지만, 조선시대의 능에는 계단이 없고, 능원으로 동입서출(東入西出) 하도록 하였다. 이러한 진출입 방식은 유교 예제에 기반을 둔 것이다.

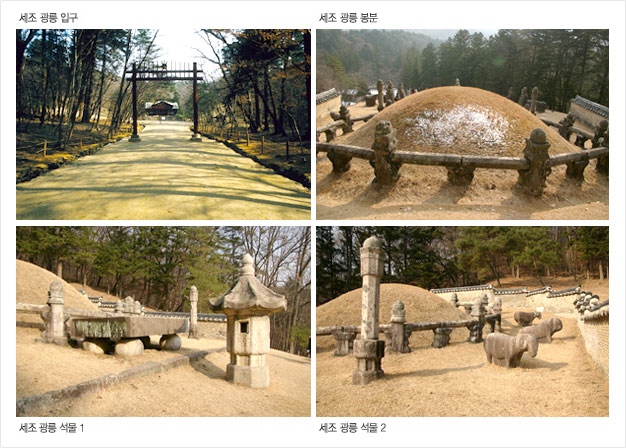

- 석실을 능제로 채택하는 조선 초기의 능침제도는 5대 문종까지 지속되다가 7대 세조대에 이르러 바뀌는데, 이 때 바뀐 제도는 조선시대 능침제도의 새로운 형식으로 자리 잡는다. 세조는 자신의 유택을 회격(灰隔 : 관을 구덩이 속에 내려놓고, 그 사이를 석회로 메워서 다지는 방식)으로 하라는 유명(遺命)을 내리는데, 이에 따라 세조의 능침인 광릉(光陵)은 회격으로 만들어졌으며 봉분 주위에 두르는 호석을 생략하였다. 호석은 성종의 능인 선릉(宣陵)에서부터 다시 쓰이다가 효종의 능인 영릉(寧陵)을 천장할 때부터는 아주 없어져서 쓰이지 않게 되었다.

- 조선시대의 왕릉은 대부분이 서울을 중심으로 분포되어 있다. 조선시대의 왕릉이 들어서는 터는 고려시대부터 중요하게 고려한 풍수에 근거하여 택지(擇地)되었으며, 한번 조성한 능이라도 풍수가 나쁜 것으로 판정되면 천장하였다.

'궁궐과 왕(릉)' 카테고리의 다른 글

| 조선왕릉과 베트남, 일본 능제 비교 (0) | 2010.05.08 |

|---|---|

| 세계유산 조선 왕릉 (0) | 2010.05.08 |

| 한국과 중국의 능침제도 (0) | 2010.05.08 |

| 왕릉 주변 옛 풍경 (0) | 2010.05.08 |

| 왕릉지킴이 릉참봉 (0) | 2010.05.08 |