-

- 서양과 동양의 자연관의 큰 차이는 자연을 커다란 생명체로 인식하느냐, 그렇지 않느냐에 있다. 한국과 중국은 전통적으로 자연을 생명을 가진 유기체로 해석하여 인간과 자연, 인간과 만물을 근원적으로 동일시하였다. 이러한 자연관은 유교, 도교, 불교에 모두 나타나 있다. 사람들이 거처하는 주변의 자연과 조화를 이루며 살고자 하는 이러한 사상은 땅의 힘과 생기인 지덕(地德)의 힘을 중시하는 사상으로 발전하고, 죽은 후에 묻히는 공간도 중시하게 되어 살아 있을 때의 주거는 양택(陽宅), 사후의 주거는 음택(陰宅)으로 삼게 하였다.

- 한국과 중국에서 왕릉은 음택의 가장 대표적인 사례에 속하며, 이런 측면에서 한국과 중국의 능침제도는 시신을 화장하지 않고 매장하는 유사한 점을 가지고 있다. 또한 풍수지리설에 따라 길지를 택해 능을 조영하였다는 공통점이 있다. 능의 터로 택하는 곳은 햇볕이 잘 들고 식물이 잘 자라는 곳이다. 그래서 조선시대 능침과 명, 청 시대 능역 주위에는 송백을 심고 벌채를 금지하였으며, 경비를 삼엄하게 하였다. 또한 해자역(垓字域)으로 설정하여 능역 안에 금표를 세우고 농경, 목축 등 일체의 행위를 금하였다.

- 한국과 중국의 능침은 기본적으로 당시의 세계관을 지배하였던 유교 예제에 따라 남향을 선호하였으나, 풍수적인 이유로 반드시 이에 국한시키지는 않았다. 조선시대의 왕릉은 평원한 곳에 자리 잡은 명, 청 시대의 능침과 달리 배산임수한 지형의 산기슭에 능원을 구축하여 좌우로 용호가 옹립하는 형국이 되도록 하였다. 명, 청 시대의 능침은 좌우 대칭을 이루는 직선 축 상에 봉분과 시설물을 배치하고, 주산과 안산을 바라보도록 하였다. 반면 조선시대의 왕릉은 능 뒤의 주봉과 능 앞의 안산을 고려하여 배치를 하였지만, 축은 자연 지세에 맞추어 봉분과 시설물이 일직선을 이루지 않을 뿐 만 아니라, 주봉과 안산 봉우리에 중심 축선을 맞추지 않았다. 또한 한국의 풍수사상에서는 산을 숭배하는 전통 풍습과 결합하여 산신제를 지내는 상돌인 산석을 조선시대 능침의 정자각 뒤에 두도록 하였으나, 명, 청시대의 능침에는 이러한 시설이 없다.

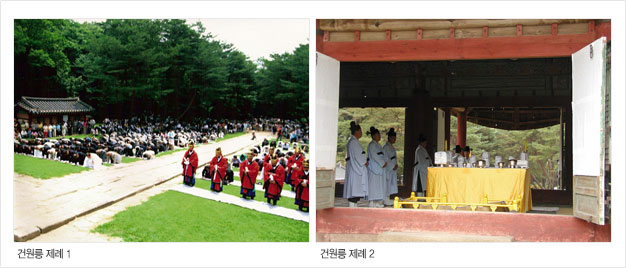

- 능침제도는 살아 있는 사람들로 하여금 능묘에 참배하고 제사 지내게 하기 위한 목적을 지녔다고 볼 수 있다. 그런데 명, 청 시기의 능침은 현재 그 기능이 사라진 반면, 조선시대의 능침에는 아직도 전주이씨 대동종약원에서 정례적으로 능제가 행해지고 있는 차이점을 보인다. 이러한 사실은 중국의 태묘가 현재 그 기능을 상실하였지만, 조선시대의 종묘는 현재까지 그 기능을 유지하기 때문에 세계유산으로 등재된 것과 같은 맥락을 이룬다. 특히 조선시대에 능침을 조성할 때마다 남긴 산릉도감의궤와 능지 등 왕릉 조성과 관련된 많은 기록 문헌은 당시의 능침제도를 파악할 수 있는 소중한 문헌으로 작용하고 있다.

- 무엇보다도 조선시대의 능침이 중국 명, 청시대의 능침과 차이를 보이는 것은 능침이 형성하는 풍경이다. 명, 청시대의 능침은 풍수가 좋은 자연을 차지하여 자연의 주인이 되게 자리를 잡고 있지만, 조선시대의 왕릉은 자연과 함께하는 풍경을 연출한다. 특히, 강(岡) 아래에서 능원을 쳐다볼 때 펼쳐지는 풍경은 왕릉에 설치한 동물상, 인물상 등 석물들과 함께 조선시대 왕릉의 단아함과 검박함이 극에 이르게 한다.

- 조선시대의 능침제도는 통일신라시대에 정착한 한국의 능침제도가 고려시대를 거쳐 이어진 것이면서, 조선시대의 유교 예제와 전통적인 풍수사상이 조화를 이루어 형성된 결과로 볼 수 있다.

- 서양과 동양의 자연관의 큰 차이는 자연을 커다란 생명체로 인식하느냐, 그렇지 않느냐에 있다. 한국과 중국은 전통적으로 자연을 생명을 가진 유기체로 해석하여 인간과 자연, 인간과 만물을 근원적으로 동일시하였다. 이러한 자연관은 유교, 도교, 불교에 모두 나타나 있다. 사람들이 거처하는 주변의 자연과 조화를 이루며 살고자 하는 이러한 사상은 땅의 힘과 생기인 지덕(地德)의 힘을 중시하는 사상으로 발전하고, 죽은 후에 묻히는 공간도 중시하게 되어 살아 있을 때의 주거는 양택(陽宅), 사후의 주거는 음택(陰宅)으로 삼게 하였다.

'궁궐과 왕(릉)' 카테고리의 다른 글

| 세계유산 조선 왕릉 (0) | 2010.05.08 |

|---|---|

| 한국의 능침제도 변천사 (0) | 2010.05.08 |

| 왕릉 주변 옛 풍경 (0) | 2010.05.08 |

| 왕릉지킴이 릉참봉 (0) | 2010.05.08 |

| 산릉제례 순서 (0) | 2010.05.08 |