조선시대 능역의 공간 구성은 죽은 자와 산 자가 만나는 공간인 정자각을 중심으로 3단계의 공간으로 나눌 수 있다.

조선시대 능역의 공간 구성은 죽은 자와 산 자가 만나는 공간인 정자각을 중심으로 3단계의 공간으로 나눌 수 있다.

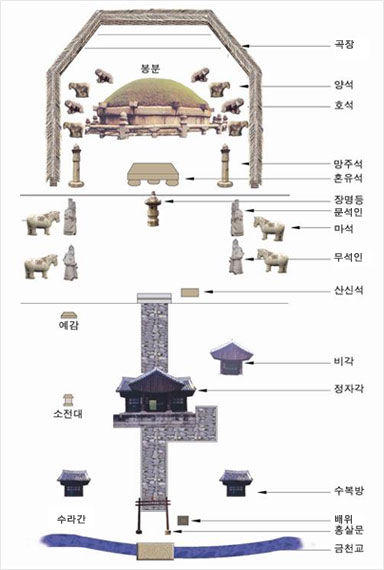

재실 등이 있는 진입 공간은 산 자의 공간이고, 홍살문을 지나 정자각과 수복방, 수라간이 배치된 곳은 왕의 혼백과 참배자가 만나는 성과 속의 공간이다. 그리고 언덕 위 봉분을 중심으로 곡장과 석물이 조성된 공간은 곧 성역의 공간이다.

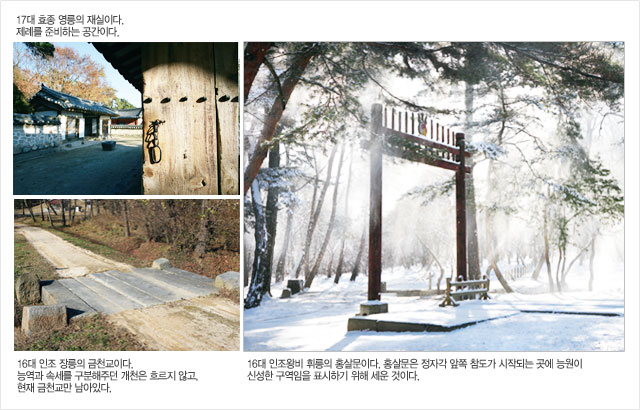

진입 공간은 재실, 지당, 금천교, 홍살문으로 이어지는 공간이다. 제사를 준비하는 공간인 재실을 지나 명당수가 흐르는 개천을 따라 둥글게 진입하면 작은 연못이 나오는데, 이는 당시 능참봉 및 능관리인들이 그들의 농토에 물을 대고 휴식할 수 있도록 하는 공간이었다. 조금 더 진입하면 금천교라는 돌로 만든 다리가 나타나는데, 이는 금천교 건너 왕의 혼령이 머무는 신성한 영역을 속세의 영역과 구분하는 역할을 하고 있다. 금천교를 지나면 능원이 신성한 구역임을 표시하는 커다란 문이 있는데, 이 문을 홍살문이라고 한다.

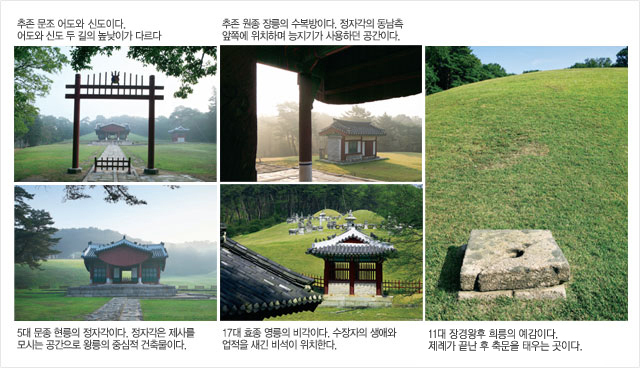

홍살문 앞에 서면, 얇은 돌을 깔아 만든 긴 돌길이 정면의 정자각까지 이어진다. 이 길을 참도라고 한다. 참도는 왕의 혼령이 이용하는 중앙의 큰 길과 살아있는 왕과 참배자가 사용하는 그보다 낮고 좁은 길, 즉 신도와 어도 2단으로 만들어진다. 참도가 끝나는 길에는 제사를 모시는 공간인 정(丁)자각이 있다.

정자각의 양 옆으로는 재실에서 준비한 제례음식을 데우는 등의 제례 준비 공간인 수라방과 능침을 지키는 사람의 공간인 수복방이 설치되어 있다. 제례 의식을 마치는 정자각의 서북쪽으로는 지방을 불태우는 소전대와 제물을 태워 묻는 예감이 배치되어 있다.

한편 정자각의 열린 후문으로 나오면, 왕의 혼령이 제향 후 봉분으로 돌아간다는 의미에서, 앞쪽에서 이어진 신도가 짧게나마 계속 된다. 이밖에 원래의 산신에게 제사지내는 산신석, 수장된 왕의 업적을 나타내는 비각이 자리 잡고 있다.

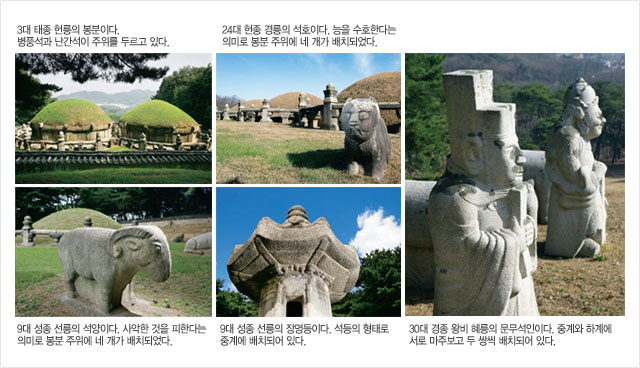

능침 공간은 왕릉의 핵심으로 봉분의 좌우, 뒷면 3면에 곡담이 둘러져 있으며, 그 주변에는 소나무가 둘러싸여 있어 위엄성을 강조하고 있다. 둥근 봉분은 보통 방위를 나타내는 12면의 병풍석으로 둘러싸여 있으며 병풍석에는 십이지의 그림과 글자 등이 표시되어 있다. 그리고 그 주변으로는 석양, 석호, 장명등, 망주석 등의 석물이 배치되어 있다.

왕릉마다 약간의 차이는 있으나 일반적으로 중계(中階)라 불리는 한 단 낮은 공간에는 문석인과 석마가 한 쌍 배치되어 있으며, 그 다음 공간인 하계(下階)에는 무석인이 석마와 함께 공간을 구성하고 있다