조선시대에는 새로운 왕이 등극하면 반드시 태조 건원릉 이하 부왕 및 모후의 산릉에 참배하게 되어 있었는데 이를 배릉(拜陵)이라고 하였다. 배릉 의식은 국가적 의례로서 뿐만 아니라 왕이 친히 거행한다는 점에서 의례적 비중이 상당히 높았다.

조선시대에는 새로운 왕이 등극하면 반드시 태조 건원릉 이하 부왕 및 모후의 산릉에 참배하게 되어 있었는데 이를 배릉(拜陵)이라고 하였다. 배릉 의식은 국가적 의례로서 뿐만 아니라 왕이 친히 거행한다는 점에서 의례적 비중이 상당히 높았다.

『국조오례의(國朝五禮儀)』에서 언급하고 있는 행례 전까지의 배릉 절차는 다음과 같다.

-

- 향사 4일 전에 예조(禮曹)에서 아뢰어 재계하기를 청하면 전하가 별전에서 이틀 동안 산재(散齋)하고 하루 동안 정전에서 치재(致齋)한다.

- 모든 향관(享官) 및 근시(近侍)의 관원, 그리고 따라서 올라갈 사람들은 모두 이틀 동안 산재하여 정침에서 자고 하루 동안 능소에서 치재한다.배향관(配享官) 및 여러 위(衛)의 소속만이 각각 본사에서 깨끗이 재계하고 하루를 잔다.

- 제향 이틀 전에는 모두 목용하고 옷을 갈아입는다.

- 하루 전 날이 맑을 무렵 제소(祭所)로 나가는데 한성부로 하여금 다니는 길을 깨끗이 하게 하여 모든 흉한 것이나, 더러운 것을 보이지 않게 하고, 울고 곡하는 소리가 제소에까지 들리는 것을 금지시킨다.

-

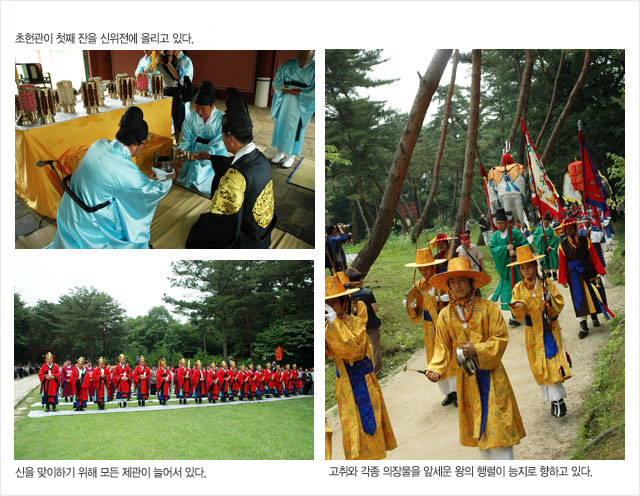

- 초헌관(初獻官)은 임금이 되고, 아헌관(亞獻官)은 영의정이 된다. 영의정이 연고가 있을 때는 그 다음 관원이 한다.

- 종헌관(終獻官)은 의정(議定)이 하며 의정이 연고가 있을 때는 그 다음의 관원이 한다. 전사관(典祀官)은 봉상시정(奉常侍正)이 하고 봉상시정이 연고가 있을 때는 봉상시부정(奉常侍副正)이 한다.

- 능사(陵司)는 능참봉(陵參奉)이 하고, 집례(執禮)는 3품이 하며 대축(大祝)은 4품 이상의 지제교(知製敎)가 한다. 축사(祝史)는 4품이 하고, 재랑(齋郞)은 5품이, 집존(執尊)은 6품이 한다. 찬자(贊者)는 2명으로 통례원(通禮院) 관원이 하고, 알자(謁者)는 6품이 하며, 찬인(贊引)은 참외(參外)가 한다. 찬례(贊禮)는 예조판서가 하고 예조판서가 연고가 있을 때는 예조참판이 한다. 근시(近侍)는 4명으로 승지承旨가 하고, 좌우통례(左右通例)는 찬례이하 응봉관(應奉官)이 한다. 감찰(監察)이 있다.

- 출발하기 하루 전에 능사는 그 소속 관원을 거느리고 능침의 안팎을 청소하여야 하며, 전설사(典設司)에서는 대차(大次)를 능소 가까운 곳에 남향으로 설치하고, 소차(小次)는 능침 옆 남동쪽에 서향으로 설치한다.

- 근시의 자리는 대차의 앞에 설치하고, 뒤를 따르는 종친과 문무관의 자리는 그 뒤의 적당한 곳에 설치한다. 그 날에 집례는 전하의 자리를 정자각 동쪽 계단 가까이 서향하여 설치하고, 아헌관과 종헌관의 자리는 동계 아래 남쪽 가까이 서향으로 하며, 북쪽을 상위로 하여 설치한다.

- 집례자의 자리는 헌관의 뒤 조금 남쪽에 서향하여 설치하되 북쪽을 상위로 하고, 집례의 자리는 계단 및 신도(神道)의 왼쪽에 서향으로 하여 설치하며 찬자·알자·찬인 자리는 남쪽에서 조금 뒤로 물러나 설치한다.

- 감찰의 자리는 집사의 남동쪽에 서향하여 설치하고, 배향관의 자리는 신도의 동·서쪽에 남쪽으로 가까이 설치하는데, 문관은 동쪽에, 무관은 서쪽에 있게 하여 모두 품등마다 자리를 달리하여 겹줄로써 북향하게 하고 마주 대하는 쪽을 수위로 한다. 종친은 따로 자리를 설치하는데 평상시와 같다.

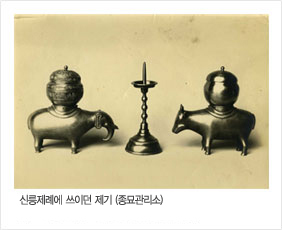

- 행사 날 행사하기 전에 능사는 그 소속 관원을 거느리고 능침의 안팎을 청소하고, 전사관과 능사는 그 소속 인원을 거느리고 신좌를 능침 북쪽문 안에 남향하여 설치하고 제문은 신위의 오른쪽에 올려놓으며, 향로와 향합, 촛대는 신위 앞에 설치한다.

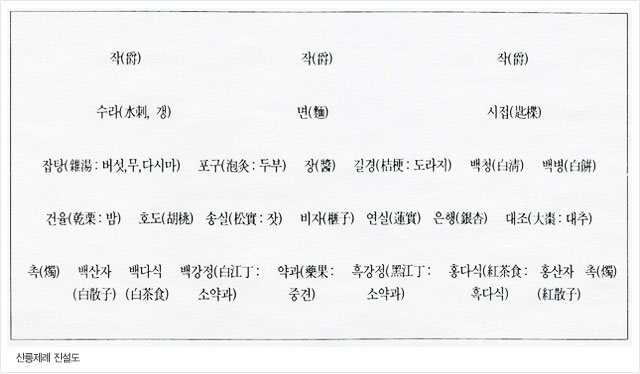

- 다음은 제기를 진설하는데, 붉은 칠을 한 찬탁 위에 제물을 4줄로 놓고 남쪽을 상위로 한다. 첫째 줄에는 중박계(中朴桂)를 4그릇 담아 놓고 둘째 줄에는 홍백산자(紅白散子)를 4그릇 담아놓으며, 셋째 줄에는 다식을 5그릇 담아 놓는다. 넷째 줄에는 색깔이 다른 실과 6그릇을 담아 놓는다.

- 협탁 위에 제물을 3줄로 놓는데, 첫째 줄에는 각색의 떡이 6그릇이고, 둘째 줄에는 색깔이 다른 떡과 색깔이 없는 소탕 6그릇을 놓으며, 셋째 줄 에는 작 3개를 놓는다.

- 산뢰 3개에 청주를 담는데 모두 작을 얹어 놓아둔다. 갈포로 만든 보자기는 문 밖 왼쪽에 있는데 북쪽을 향하여 서쪽을 상위로 한다. 작 3개를 광주리에 담아서 존소(尊所)에 놓아둔다.

- 좌우통례(左右通禮 : 조선시대 의례를 담당하는 통례원에 두었던 정삼품직)의 전도로 판위로 나가 북쪽을 향하여 선다. 들어가지 못하는 사람은 홍살문 밖에 머무른다.

- 좌통례가 ’국궁사배(鞠躬四拜) 여(興) 평신(平身)‘이라고 읊으면 왕은 몸을 굽혀 4번 절한다.

- 배종백관은 모두 몸을 굽혀 4번 절하고 일어나 몸을 바로 한다.

- 좌우통례가 전하를 인도하여 능상(陵上)에 올라 봉분과 그 주변을 보살핀다.

- 마치면 좌우통례는 전도하여 소차로 들어간다. 소차는 정자각의 동남쪽에 서향으로 설치된다.

- 제례시각이 가까워지면 배종백관은 들어와 위에 나간다.

- 좌통례가 ’행례하기‘를 소청하면 왕은 소차에서 나와 위로 나간다.

- 예하기를 의례와 같이 한다.

- 마치면 다시 소차로 나간다.

- 배종백관은 홍문 밖으로 나와 위를 달리하여 겹줄로 북쪽을 향하여 선다.

- 좌통례가 ’국궁사배(鞠躬四拜) 여(興) 평신(平身)‘이라고 읊으면 왕은 몸을 굽혀 4번 절하고 일어나 몸을 바로 한다.

- 배종백관도 모두 몸을 굽혀 4번 절하고 일어나 몸을 바로 한다.

- 왕이 가마에 타고, 배종백관은 막차로 나간다.