- 조선시대의 왕릉은 중국 『주례(周禮)』의 기본질서를 바탕으로 하면서, 한양으로부터의 거리, 그리고 주변 능과의 거리, 방위, 도로와의 관계, 주변 산세 등과의 관계를 신중히 고려하여 결정하였다. 조선 왕릉의 입지는 왕릉으로서의 권위를 드러내면서 자연의 지세를 존중하는 자연조화적인 조영술을 따랐다.

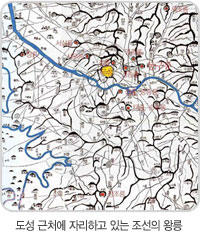

조선의 법전인 『경국대전(經國大典)』에는 “능역은 한양성 서대문 밖 100리 안에 두어야 한다”는 입지조건이 명시되어 있다. 실제로 조선의 왕릉은 북한에 위치한 후릉과 여주의 영녕릉, 영월의 장릉을 제외하면 모두 서울 사대문으로부터 100리, 즉 약 40km 이내에 위치하고 있다. 궁에서 떠난 참배의 행렬이 어렵지 않게 닿을 수 있는 곳이면서 도성과 너무 가깝지도 않은, 도성을 중심으로 반경 10리(약 4km) 밖, 100리(약 40km) 이내가 조선 왕릉 입지의 첫 번째 기준이었다.

조선의 법전인 『경국대전(經國大典)』에는 “능역은 한양성 서대문 밖 100리 안에 두어야 한다”는 입지조건이 명시되어 있다. 실제로 조선의 왕릉은 북한에 위치한 후릉과 여주의 영녕릉, 영월의 장릉을 제외하면 모두 서울 사대문으로부터 100리, 즉 약 40km 이내에 위치하고 있다. 궁에서 떠난 참배의 행렬이 어렵지 않게 닿을 수 있는 곳이면서 도성과 너무 가깝지도 않은, 도성을 중심으로 반경 10리(약 4km) 밖, 100리(약 40km) 이내가 조선 왕릉 입지의 첫 번째 기준이었다.

조선의 왕릉은 풍수지리적 요소를 고려하여 능의 위치를 결정하였다. 바람, 물, 불, 나무 및 흙에 의해 야기될 수 있는 다섯 가지의 화가 생길 염려가 없어야 함은 물론이고, 산을 등지고, 앞에 물이 흐르는 배산임수의 지형을 갖추어야 한다. 또한 뒤로 주산이 펼쳐지는 가운데 산허리에 봉분이 위치해야 했다. 그리고 청룡과 백호라고 일컬어지는 산맥이 좌우를 감싸며, 봉분 맞은편에 마주하는 산맥이 있어야 훌륭한 자리라고 여겼다. 정해진 입지의 어느 방향에 봉분이 위치할 것인가, 또 어느 방향을 바라보도록 조성할 것인지를 결정할 때에도 풍수적인 형국이 매우 중요한 기준이 되었다.

조선의 왕릉은 풍수지리적 요소를 고려하여 능의 위치를 결정하였다. 바람, 물, 불, 나무 및 흙에 의해 야기될 수 있는 다섯 가지의 화가 생길 염려가 없어야 함은 물론이고, 산을 등지고, 앞에 물이 흐르는 배산임수의 지형을 갖추어야 한다. 또한 뒤로 주산이 펼쳐지는 가운데 산허리에 봉분이 위치해야 했다. 그리고 청룡과 백호라고 일컬어지는 산맥이 좌우를 감싸며, 봉분 맞은편에 마주하는 산맥이 있어야 훌륭한 자리라고 여겼다. 정해진 입지의 어느 방향에 봉분이 위치할 것인가, 또 어느 방향을 바라보도록 조성할 것인지를 결정할 때에도 풍수적인 형국이 매우 중요한 기준이 되었다.

이렇게 여러 가지 요소를 고려하여 능의 입지를 선택하는데 있어서는 수개월 내지 수년의 세월이 걸리기도 하였다. 또한 이미 조영한 왕릉을 풍수상의 길지가 아니라는 이유를 들어 옮기는 절차를 행하기도 하였는데, 이는 정치적 변수로 활용되기도 하였다.

이렇게 여러 가지 요소를 고려하여 능의 입지를 선택하는데 있어서는 수개월 내지 수년의 세월이 걸리기도 하였다. 또한 이미 조영한 왕릉을 풍수상의 길지가 아니라는 이유를 들어 옮기는 절차를 행하기도 하였는데, 이는 정치적 변수로 활용되기도 하였다.

1515년(중종 10) 중종의 두 번째 왕비 장경왕후가 승하하여 희릉을 조성하였는데, 22년이 지난 1537년(중종 32) 이조판서 김안로가 희릉의 자리가 풍수적 흉지임을 들어 천장을 주장하고 나섰다. 당시 김안로는 왕실의 사돈으로 권력을 남용하고 다니다가 유배를 다녀오게 되었는데, 자신을 유배시킨 자들이 마침 과거 희릉 조영 때의 책임자인 것을 알고, 이를 이용한 것이다. 결국 끈질긴 풍수 논쟁이 계속되다가 희릉을 천장하기로 결정이 났고, 김안로의 계략대로 그를 유배보낸 무리이자 희릉 조영 당시의 책임자들은 대역 죄인이 되어 자손들까지 옥에 갇히는 변고를 당했다. 이러한 풍수와 정치의 결합은 당시 풍수 논리가 얼마나 중요시되었는지를 잘 말해주고 있다.

조선시대의 능은 자연의 지세와 규모에 따라 봉분의 형태를 달리하고 있다. 이는 왕릉 또한 자연 환경의 일부로 여기는 풍수사상에 따라 이루어진 것이다. 조선 왕릉은 단릉, 쌍릉, 합장릉, 동원이강릉, 동원상하릉, 삼연릉 등 다양한 형식으로 나타나고 있다.

조선시대의 능은 자연의 지세와 규모에 따라 봉분의 형태를 달리하고 있다. 이는 왕릉 또한 자연 환경의 일부로 여기는 풍수사상에 따라 이루어진 것이다. 조선 왕릉은 단릉, 쌍릉, 합장릉, 동원이강릉, 동원상하릉, 삼연릉 등 다양한 형식으로 나타나고 있다.

왕과 왕비의 무덤을 단독으로 조성한 것을 단릉이라 하고, 평평하게 조성한 언덕에 하나의 곡장을 둘러 왕과 왕비의 봉분을 좌상우하의 원칙에 의해 쌍분으로 만든 것을 쌍릉이라 한다. 왕과 왕비를 하나의 봉분에 합장한 것은 합장릉이라 하며, 하나의 정자각 뒤로 다른 줄기의 언덕에 별도의 봉분과 상설을 배치한 형태는 동원이강릉이라 한다. 왕과 왕비의 능이 같은 언덕에 위아래로, 즉 왕상하비(王上下妃)의 형태로 조영된 것을 동원상하릉이라 한다. 한 언덕에 왕과 왕비 그리고 계비의 봉분을 나란히 배치하고 곡장을 두른 형태를 삼연릉이라고 한다. 마지막으로 왕과 왕비 그리고 계비를 하나의 봉분에 합장한 것은 동봉삼실이라 한다.