김제에서 태어난 석정(石亭) 이정직(李定稷·1841~1910)은 학식과 인품을 갖춘 선비였습니다.

그는 호남(湖南) 유학(儒學)을 대표하는 실학자이자 시(詩) 서(書) 화(畵)에 능통한 삼절작가(三絶作家)입니다.

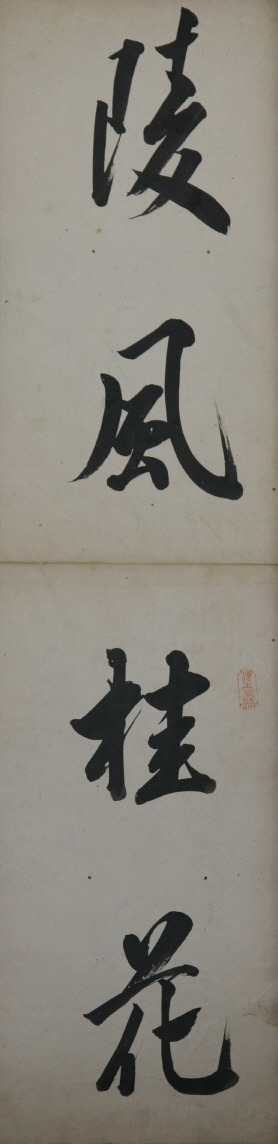

석정의 서예술 활동은 창작활동 뿐만 아니라, 서예이론 및 비평가로써의 학문 활동을 들 수 있습니다.

석정은 왕희지(王羲之)를 서예의 전범(典範)으로 삼아 경완(勁婉)을 진숙(眞熟)하게 연마하여 완숙(婉熟)해지면 저절로 조화로움의 경지에 도달하여 법고창신 한다고 보았습니다.

한편, "연석산방미정시고(燕石山房未定詩藁)" "제서결상론오고팔수(題書訣詳論五古八首)"에서는 석정(石亭)이 역대 서예를 연마한 후 느낀 종합적 견해를 이시론서(以詩論書)의 방식으로 중국의 역대 서예가를 비평한 오언고시(五言古詩) 8수(首)가 있습니다.

여기에는 왕희지 등 중국의 역대 서예가 11인을 선정. 특징과 장,단점을 비평했습니다.

또한, "원교진적(圓嶠眞跡)" "송하진적(宋下眞跡)" "창암서첩(蒼巖書帖)"의 제발(題跋)을 통해 한국의 원교(圓嶠), 송하(松下), 창암(蒼巖) 등의 서예가에 대해서도 나름의 서예비평을 하여 자신의 서예이론을 구축했습니다.

천문, 지리, 의학, 수학, 서화 등 두루두루 통달한 유학자, ‘통유(通儒)’라 부를 수 있는 조선시대 대표적 선비인 그에 대해 매천 황현은 이정직에 대해 “모르는 바 없고, 통달하지 못한 바가 없는, 향후 몇 백 년 동안 없을 인재”라고 할 정도였습니다.

그의 인재상은 평생 관직에 나가지 않고 전북에서 배려와 나눔을 실천하는 선비였다는 점에서도 더욱 빛납니다.

그는 4살 때 천자문 수십 자를 하루 만에 익혔고, 5살 때 엽전을 종이에 똑같이 옮겨 그려 사람들을 놀라게 했습니다. 9살에 '통감(通鑑)'을 모두 읽었다고 합니다. 젊은 시절부터 시문 창작에 힘써 50세 무렵에 10여 권의 문집을 냈습다.

하지만 1894년 동학농민혁명으로 전주성에 있던 그의 집(한약방)과 저작물이 모두 불타버렸습니다.

이후 그는 세상을 뜨던 1910년 11월까지 김제의 집 ‘연석산방’에서 저술활동에 전념, 산문 273편과 시 927제 1,279수를 남겼습니다.

전주시가 몇해 전, 서학광장에 상징 조형물을 설치했습니다. 알과 둥지를 틀고 창공을 향해 날개를 펼쳐 힘차고 우아하게 비상하는 학의 모습입니다. 전주는 전주천을 중심으로 동쪽으론 승암산과 기린산, 건지산 등 호남정맥 만덕산 줄기가 뻗어있습니다.

서쪽으론 호남정맥 슬치에서부터 고덕산과 학산(鶴山)과 완산칠봉 산줄기가 뻗어 있습니다.

학산은 풍수지리에 의하면 학(鶴)이 전주천을 향해 깃들어 있는 형국입니다.

평화동과 서학동에 위치한 학산은 해발 306m로 동쪽으로 고덕산에서 보광재를 거쳐 서쪽의 금성산으로 이어집니다. 학산은 삼국시대 이전과 조선시대와 근대시대를 이어주는 학소암 등 3곳의 사찰과 평화동석실군 등 4곳의 유적지, 남고진 사적비, 만경대 정몽주 우국시, 남고사 대웅전 불좌상 등 다양한 유물이 존재하고 있습니다. 또 전주가 한지의 고장임을 증명하는 한지공장과 닥나무 생산지 등이 존재하고 있으며, 석탄을 채취했던 것을 알 수 있는 탄광 채굴터 등이 고스란히 남아 있습니다.

석정 이정직은 53세인 1893년 전주에서 약포(藥鋪)를 운영했지만 그 다음해에 전주성이 함락돼 모든 저술과 가옥이 화재로 소실됐다. 그래서 자신이 태어난 요교마을에 정착했습니다.

'연석산방문고'엔 '청학산기(靑鶴山記)'가 실려 있습니다.

'청학(靑鶴)'이라고 이름 지은 것은 학이 천년을 살기 때문에 지은 것이라고 합니다.

'나는 병을 핑계삼아 전주의 은송리(隱松里)에서 지냈다. 거처하는 집에서 비스듬한 경사길 오른쪽에 청학산이 있었다. 완산의 첫번째 봉우리의 한 줄기가 동북쪽으로 내려와 작은 봉우리가 됐는데 이를 청학이라고 한다. 높이는 겨우 10여 자 정도 밖에 되지 않고, 둥근 것 같지만 동글지 않고, 모가 난 것 같지만 네모지지도 않는다. 매번 마음이 울적할 때 지붕 위에 올라가서 바라보면 늙은 소나무 10여 그루가 옆으로 누워 있는 것이 마치 서로 기대고 있는 것 같다. 봉우리의 남쪽에 정자가 있어 그 이름을 백운(白雲)이라 한 바, 시인과 묵객(서화를 일삼는 사람)이 모두 그곳에 모여들었고, 왕래하면서 경치를 내려다보는 사람들이 끊이지 않았는데 모두 사라지고 말았다’

이정직이 '지난해에 초토사(招討使, 변란 평정을 위해 임시로 보내는 신하) 홍계훈이 금군(禁軍) 2,000 명을 거느리고 그 위에서 동학군과 싸울 때는 포환이 빗발치고 창과 화살촉이 교차했다고 했다’고 기록한 바 이 작품을 지은 것은 1894년이 거의 확실합니다.

하지만 10여 자 정도 높이의 청학산이 어디인지는 어느 기록에도 보이지 않습니다.

이성재화백을 따라 가 '청학산기(靑鶴山記)'에 나온 장소를 비정해보니 완산7봉 초입 무학봉(舞鶴峰)이란 생각이 들었습니다.

전주엔 '청학루(靑鶴樓)', 황학루, 황학대, 학산 등 지명이 많지만 아직 산 관련 책자는 발간된 바 없습니다. 전주의 상징을 스토리로 살리는 노력이 부족한 현실이 참으로 아쉽습니다.

'전북스토리' 카테고리의 다른 글

| 승동표의 채석강 (0) | 2022.05.30 |

|---|---|

| 정읍 무성서원에 배향된 송세림의 '어면순' (0) | 2022.05.30 |

| 진유의 누룽지 고사를 말한 김제선비 석정 이정직 (0) | 2022.05.29 |

| 조찬한(趙纘韓)의 '한양협소행 주증라수양(漢陽俠少行 走贈羅守讓)' (0) | 2022.05.28 |

| 뱀에게 제문을 올린 종실 파성령 (0) | 2022.05.28 |