임실군의 역사 등 모든 것을 오롯이 담아낸 '임실군지'가 23년 만에 발간됐다. 군은 지난 2017년부터 임실군지 발간사업을 시작, 역사와 문화, 사회, 경제, 체육, 복지 등 다양한 분야에 대한 전반적인 내용을 담은 임실 군지를 완성했다. 이번에 발간된 임실군지는 지난 1977년과 1997년 제작된 이후 23년만으로, 지방자치 시대가 시작된 1995년 이후의 임실군의 발전상을 담았다. 편찬위원장을 맡았던 최성미 임실문화원장은 "그동안 이루어진 임실에 대한 고고학적 발굴, 역사문화자료의 발견 등을 반영했다" 며 "임실 선대의 뜻이 후손들에게 끝없이 전해지기를 기대한다" 고 했다.

처음으로 소개돼 흥미를 끄는 내용들이 많은 것도 특징의 하나다.

우선, 오수역참역리로 영이방(令吏房)과 부이방(副吏房)을 지낸 사람들이 오수양로당에 들어갈 수 있었다는 기록이 눈길을 끌고 있다.

‘전라도삼례역(蔘禮驛)·앵곡역(鶯谷驛)·반석역(半石驛)·오원역(烏原驛)·갈담역·소안역(蘇安驛)·촌곡역(寸谷驛)·양재역(良才驛)·거산역(居山驛)·천원역(川原驛)·영원역(瀛原驛)·부흥역(扶興驛)·내재역(內才驛) 이상 13역은 삼례도 찰방(蔘禮道察訪)으로 일컫고, 오수역(獒樹驛)·창활역(昌活驛)·동도역(東道驛)·응령역(應嶺驛)·인월역(引月驛)·지신역(知申驛)·잔수역(潺水驛)·양률역(良栗驛)·낙수역(洛水驛)·덕양역(德陽驛)·익신역(益申驛)·섬거역(蟾居驛) 이상 12역은 오수도 찰방(獒樹道察訪)으로 일컫는다’

세조실록 29권, 세조 8년 8월 5일 정묘 4번째 기사 1462년 명 천순(天順) 1462년 명 천순(天順) 6년 기록을 보면 병조의 건의로 각도의 역·참을 파하고 역로를 정비하여 찰방과 역승을 둔다는 기록이다. 예로부터 오수는 찰방사가 있는 오수도의 수역으로 남원과 곡성, 구례, 광양, 순천 등 12개 역을 관할한 곳으로 리 727명, 노 178명, 비 42명, 말 15필, 보인 322명, 졸 161명, 인수 10명, 인호 360호가 있었다고 기록되고 있다. 1894년 갑오경장 이후 신식 우정제도의 도입과 1931년 전라선 철도가 개통되면서 역참기능은 멈추게 됐다. 역은 삼국시대 이래로 역부와 역마를 이용하여 관물의 수송, 공문서의 전달, 오고 가는 관리들의 숙박에 활용됐다.

고려 성종대에 와서 더욱 구체화된 역참제는 전국 22도(道)에 525개소의 역(驛)으로 구성됐다. 각 역에는 말과 역장(驛長), 역정(驛丁)을 두었다. 이 시기에 전라도에는 전공주도(全公州道) 21개 역, 승라주도(昇羅州道) 30개 역, 산남도(山南道) 28개 역, 남원도(南原道) 12개 역이 있었다. 조선 후기에는 모든 역승(驛丞)이 찰방으로 승격되고 40도 546역으로 개편됐다. 전라도의 역은 삼례도(參禮道)·제원도(濟原道)·오수도(獒樹道)·청암도(靑巖道)·경양도(景陽道)·벽사도(碧沙道)로 나뉘어 관리됐다.

이처럼 오수역참은 남원에서 광양에 이르는 12개 역을 관할하는 수역(首驛)으로 문관 6품직의 찰방이 부임해 운용됐다. ‘오수양로청중창기(獒樹養老廳重創記)’를 보면 오수양로당은 1712년에 건립됐다. 이 기록에 의하면 오수역참 역리(驛吏)로서 영이방(令吏房)과 부이방(副吏房)을 지낸 사람들만이 오수양로당에 들어갈 수 있었다. 오수양로청은 1864년 재무 김현도, 장의 김현옥, 유사 김사언 등이 동리촌(東里村) 마을 앞에 초가 4칸을 사 양로당으로 사용하기 시작했다. ‘양로청선생안’에 수록된 절목에 의하면 훗날 기와로 교체된 것 같다. 오수양로당은 양로청선생안(1886), 양로안(1829), 양로연 절목(미상), 규칙신입문(1939년) 등을 소장하고 있다.

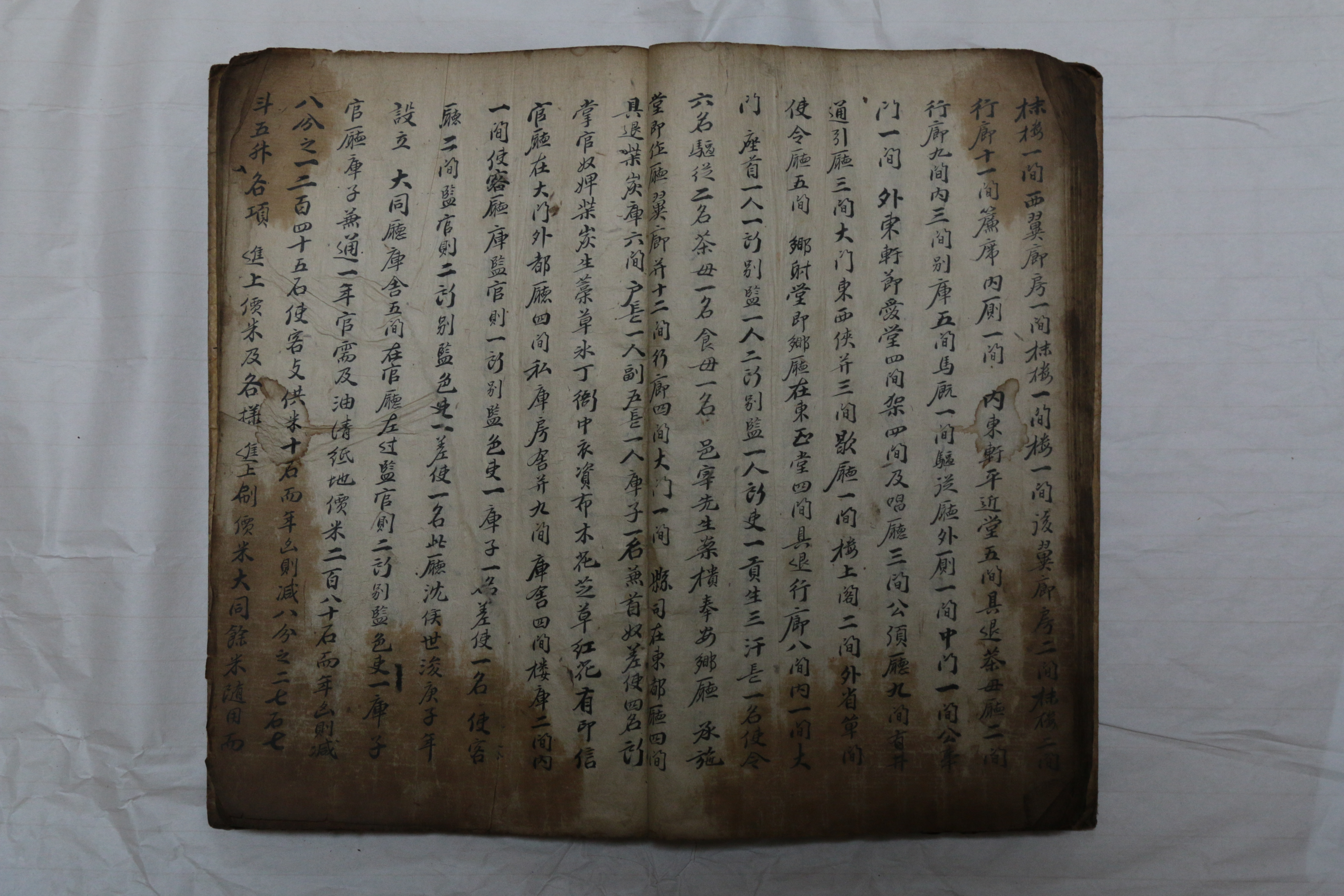

임실현청의 관아가 또렷하게 소개된 것도 눈여겨 보아야할 대목의 하나다. 1730년 에 펴낸 필사본 ‘운수지(雲水誌)’는 1759년에 발간한 어람용 여지도서 ‘임실현’조와 그 형식과 내용의 양적인 면에서 차이가 있다. 또, 1796년에 간행된 ‘호남읍지’의 형식과 비슷하면서도 여기에 포함되지 않은 것이어서 그 내용적인 측면, 특히 1730년대 이전의 임실군의 현황이 제대로 파악되는 자료다.

그동안 임실현청의 여러 관아 건물과 객사인 ‘운수관’에 대해 여러 읍지에서 설명했지만 그 연혁 정도의 설명에 그쳐 상상이 되지 않았다. 그러나 이번 임실군지에 상세한 내용이 실려 임실현 관아 건물들을 복원하는데 중요한 문헌 사료로 평가를 받고 있다. 통인청, 작청, 상평창, 사마재, 군기고 등 배치된 관아의 기록이 아주 상세하다. 특히 인물조는 작성 당시 살아있는 사람들을 각 분야별로 ‘생존’이라 명명하고 있다. 인물을 ‘추가’라는 방식으로 등재한 것이다.

임실현청은 당초 봉황대 아래 위치해 있었다. 1920년 옛 청사를 허물고 새로 임실군청을 만들었다. 임실군청은 1970년대 무렵, 새 청사를 마련, 옮길때까지 그 자리에 있었으니 1413년 임실현청이 청운면에서 임실읍으로 이전한 지 554년 만의 일이다.

이외에 학정서원, 삼계서원, 덕암서원 등 서원의 정확한 건립 연도와 연원 기술도 빼놓을 수 없다.

'한국스토리' 카테고리의 다른 글

| 가야고분군 세계유산 등재, 준비 철저히 해야 (0) | 2020.09.13 |

|---|---|

| 불로초 (0) | 2020.09.06 |

| 장수 탑동마을 사찰터서 '귀면와' 출토 (0) | 2020.08.30 |

| 완주출신 다리군수 유범수 (0) | 2020.08.19 |

| 부안 돌모산마을 원모재 복달임 행사에 가보니 (0) | 2020.07.27 |