고창군 아산면 병바위 일원이 아름다운 자연경관과 역사문화적 가치를 인정받아 국가지정문화재 명승(名勝)으로 지정된다. 문화재청과 고창군에 따르면 이날 아산면 병바위 일원을 명승으로 지정예고 했다.

‘고창 병바위 일원’은 고창군 아산면 반암리 호암마을에 위치한다. 병바위는 높이 35m 정도의 크기로, 용암과 응회암이 침식·풍화되며 생겨난 엎어진 호리병 모양의 독특한 생김새의 바위이다. 바위는 소반바위, 두락암(전좌바위) 등 주변과도 잘 어울려 경관적 가치가 크고, 바위 주변 두암초당에서의 강학에 관한 다양한 문헌과 함께 시·글·그림으로도 오랜 기간 고창현과 흥덕현, 무장현 등에서 지역의 명승이 되어 역사문화경관적 가치가 뛰어난 곳이다. 지질학적으로 병바위 일원은 1억5000만년 전부터 형성된 기암괴석으로, 침식으로 생겨난 수많은 단애(cliff), 스택(stack)이 있고, 타포니(tafoni)와 같은 화산암 지형경관을 갖고 있다. 또 병바위에 착생해 서식하는 덩굴류(백화등, 담쟁이)의 식생학적 가치와 계절에 따라 색을 달리하는 등의 경관적 가치가 훌륭해 명승적 지정 조건인 경관생태적·문화적·역사적 의미가 빼어나다. 병바위 명승 지정을 앞두고 병바위와 도암초당의 문화를 알고본다.[편집자 주]

전남 화순 출신의 문인 염재(念齋) 송태회(宋泰會,1872-1942)는 구한말 일본강점기라는 격변기에 호남화단의 마지막 시(詩)·서(書)·화(畵) 삼절(三絶)’로 불리웠다. 특히 민족교육에 투신해 학생들을 길러내었고, 망국의 한을 시․서․화로 일관한 인물이다. 전통적인 소재와 화풍을 주로 구사한 문인화가로 알려져 있지만, 그의 그림 속에는 근대적 산물인 기차나 철교, 신식 학교 교사(校舍)도 그려져 있고, 비행기, 우편, 괘종시계 등에 관한 시도 남길 만큼 새로운 문물에 대한 관심도 많았던 독특한 화가이다.

48세 때인 1920년 오산고등보통학교(1922년 고창고등보통학교로 개칭) 한문교사로 초빙되어 이곳에서 조선어와 한문, 습자, 미술 등을 가르쳤다.

송태회가 고창고보 교사시절 고창군 아산면 호암(壺巖)의 실경을 그린 ‘호암실경도’가 전하고 있다. 필법은 전통적인 기법을 썼지만 색감이나 분위기는 매우 현대적으로 표현한 것이다. 그가 그림 상단에 적어 놓은 화제에서 밝힌 것처럼 호암은 호암 변성온(壺巖 卞成溫 1530~1614)이라는 인물이 노년을 보내던 두암초당(斗巖草堂)이 있던 곳으로, 바위 모양이 호리병을 엎어 놓은 것처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름이다.

“호암은 고창 서북쪽 아산면에 있으니 큰 것은 반암이요 작은 것은 호암이 되니 옛날에 호암 변성온이 살았던 지역이다. 돌이 섞여 형성된 모양, 구름뿌리 같아 형태 엄하니 가을빛 헤아릴 수 없이 소나무를 둘렀도다. 이야기하다 비 오는 하늘에 이르러 능히 걸음 느리게 하니 높은 사람 누가 호암 같을고. 무진유월상순에 모양산 아래 우거에서 염재거사가 그렸다(壺巖 在高敞治西北雅山面大者盤巖小爲壺巖昔卞壺巖成溫寓居之地也. 磅礴雲根勢更嚴秋光無數帶松杉 話到雨天能緩步高人誰似卞壺巖 戊辰流月上旬寫 牟陽山下寓舍 念齋居士).”

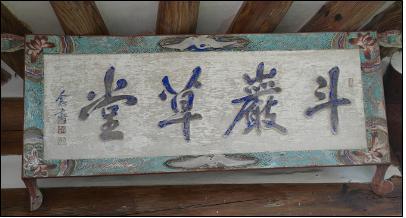

중앙의 반석처럼 넓은 바위는 반암(盤巖)이다. 반암의 중간부분 깎아지른 듯한 바위 절벽에 아슬아슬하게 축조된 초당이 있다. 송태회는 그곳을 자주 찾아 풍광을 즐겼다고 하는데, ‘두암초당’ 편액을 쓰기도 했다.

그림의 바위모양은 실경을 닮아 위가 뭉툭하고 평평하게 묘사되어 있으며, 바위산 기슭에 소나무가 둘러 서있는 모습 또한 실경과 매우 유사하다.

바위산이 있는 반암리 주위로는 주진천이 흐르고 있는데 그림에서는 실경에 비해 강폭을 넓게 표현하여 운치를 더하였다. 그런데 ‘호암실경도’는 ‘금강산도십곡병’에 비해 먹에 물기가 많고 부드러울 뿐만 아니라 그의 다른 작품에 비해서도 먹색이 맑고 투명하여 마치 현대적인 수채화 같은 느낌을 준다. 일견 김수철의 ‘송계한담도’를 연상하게 하는데, 물기 많은 먹으로 바위의 윤곽선을 그리고 담채로 바림을 한 후 호초점(胡椒點)을 찍었다.

송태회가 호암을 자주 찾아 즐겼음은 송태회의 문집에 실린 호암을 다녀와 쓴 시 ‘자호암귀로봉우(自壺巖歸路逢雨)’를 통해서도 알 수 있다. 또한 송태회가 쓴 ‘두암초당’ 현판은 지금도 그곳에 걸려있다.

‘두암초당(斗巖草堂)’은 고창군 아산면 반암리 아산초등학교 뒷편, 영모정 뒷산에 있는 일제 강점기 초당으로 호암 변성온(1530∼1614)과 인천 변성진(1549∼1623) 형제가 만년에 머물렀던 곳이다. 하서 김인후에게 가르침을 받고 퇴계 이황과 교류한 호암의 인품이 마치 곡식을 되는 말(斗)같이, 저울추같이 평평하여 치우치지 않았다고 ‘두암’이란 이름을 붙였다 한다.

‘두암초당상량문’에는 “용공부자 2486년 을해 3월 24일 임자 임신 진시 상량 자좌 구(龍孔夫子 2486년 乙亥 3月 24日 壬子 壬申 辰時 上樑 子坐 龜)”이라 쓰여 있으며, 퇴계 이황, 노사 기정진, 하서 김인후의 편액등 온갖 시들이 담긴 편액이 즐비하다.

지붕은 팔작지붕이고 6.62㎡ 남짓한 공간에 지어진 조그마한 정자이다. 고창 출신으로 판소리의 대가였던 만정 김소희 명창이 15세 때 득음한 곳이기도 하다.

이 그림은 바위를 둘러 있는 호암의 모습을 그에 맞는 선과 먹으로 표현한 것이다. 주변의 승경을 선택한 점이나 산뜻한 색감 등은 그의 실경에 대한 이해와 표현법이 변화되었음을 보여준다. 송태회는 이 ‘호암실경도’를 1928년 6월 상순에 그렸다고 했는데, 그때는 고창고등보통학교의 교사로 재직하면서 조선어, 역사 뿐 아니라 미술도 가르치고 있을 때이다. 자신이 늘 해오던 전통 동양화뿐만 아니라 미술교사로서 접했던 현대적인 그림의 영향이 있었던 것은 아닌가 추측해 볼 수 있다.

한편 그가 몸담고 있던 고창고보의 모습과 주변 풍경을 그린 ‘고창고등보통학교 부근 풍경’에서는 그의 관심이 기존 실경산수의 한계를 넘어선 것을 볼 수 있다. 이 그림은 1928년에 고창고보를 설립한 양태승 교장이 대구 계성학교 부교장으로 떠나게 되자 긴 감사의 글과 함께 그려준 것이다.

고창고보를 세운 양태승 교장은 이 학교가 어느 정도 안정되어 가자 새로 학교를 세우려는 구 계성학교에 부교장으로 초빙되어 가게 되었고, 그곳에서 1933년까지 재직했다, 1미터가 넘는 긴 비단에 수묵으로 주변 풍경을 그리고 성산(聖山) 아래 신축한 붉은 벽돌의 교사(校舍)를 붉은 색 진채를 써 선명하게 그렸다. 전체 풍경에 비해 교사의 규모는 작지만 그 붉은 교사는 화면을 압도한다. 고창고보를 설립하느라 갖은 고생을 했고, 특히 벽돌 한 장 굽는 것도 철저히 감독하며 정성들여 건물을 지은 양태승 교장의 노고를 치하하는 뜻을 그림에 담은 때문이다. 그는 고창고보 교사 낙성식 때 고창의 역사와 주변산천의 아름다움을 성산기(聖山記) 라는 이름으로 서예작품을 썼다. 이에서 새로 지은 교사를 “으리으리하여 화엄누각과 같이 우뚝 솟아있다(傑然如華嚴樓閣湧出地上)”고 표현했다. 그만큼 이 건물이 그에게 크고 아름다웠을 뿐만 아니라 자랑스러웠던 것으로 보인다.

건물이 있는 오른편 배경 숲 속에 향교를 그리고 왼편으로는 송림(松林)을 사생했다. 화폭의 맨 우측에는 높은 산을 그리고, 그 옆에 ‘고창고등보통학교부근풍경’이라 쓴 후 설립자 양태승을 위해 모양성 아래 우사에서 1928년 가을에 그렸다(高敞高等普通學校附近風景, 戊辰秋日爲梁泰承君寫牟陽城下寓舍 念齋宋泰會)고 적었다. 이후에 건물은 더 들어섰고, 그것을 찍은 사진도 남아있다.

이제 막 신축한 현대식 건물을 이렇듯 선명하게 그린 것은 그 당시 그림으로서는 매우 귀한 작품이다. 더구나 지금은 건물이 남아있지도 않기 때문에 고창고보 역사에 있어서도 매우 중요한 작품이라 할 수 있다.

배경이 되는 뒷산은 미점법(米點法)을 썼다. 미점은 ‘죽수십이경도’에서도 사용하였음을 볼 수 있으며, 후지산을 그릴 때도 썼다고 할 만큼 즐겨 사용하던 준법이다. 대체로 바위가 적은 흙산을 그릴 때 주로 사용하였다. 그런데 건물 앞이나 주변 풍광 중에 유난히 키가 크고 가는 나무가 여럿 서있는 것을 볼 수 있다. 이런 모양의 나무는 동양 전통회화에서는 잘 그리지 않는 것으로, 미루나무와 같 은 키가 큰 종류인 것 같다. 이러한 나무 모습은 서양화 풍경에서 볼 수 있는 것으로 실제 심어진 나무를 사실적으로 표현한 것으로 보인다. 이 그림은 현재 송태회로부터 그림을 받은 양태승교장의 손자인 양형렬씨가 소장하고 있다.<이선옥의 문인화가 송태회의 근대체험과 실경산수화의 근대적 요소 참조>

'한국스토리' 카테고리의 다른 글

| 둥근 부채 (0) | 2021.10.01 |

|---|---|

| 근대 여성과 청년, 문학 서적·신문·잡지로 재조명...채만식의 '탁류'(국립중앙도서관 사진 제공) (0) | 2021.09.28 |

| 전북, 명승 적극적으로 찾아 발굴해야 (0) | 2021.09.12 |

| 부안의 기우제와 방곡령 (0) | 2021.09.12 |

| 태안서 발굴한 ‘취두(鷲頭)’ , 전주 경기전서 쓰기 위함이었나 (0) | 2021.09.08 |